viernes, 11 de diciembre de 2015

jueves, 10 de diciembre de 2015

jueves, 3 de diciembre de 2015

miércoles, 18 de noviembre de 2015

DELACROIX Y LA IMAGEN MODERNA

Las imágenes son poderosas porque se acaban convirtiendo en símbolos, en iconos con una enorme fuerza.

Es frecuente que sufran atentados como este que se explica en el siguiente artículo de EL PAÍS: Delacroix, vandalizado en el Louvre de Lens y rehabilitado en una hora.

El odio a ciertas imágenes, suele tener como máxima expresión lo ocurrido con el símbolo de La Marianne (Figura femenina semidesnuda alegoría de Francia), que puedes leer en este artículo: La Marianne desnuda que sulfura a los musulmanes de Mayotte.

Actividades:

a) Por parejas revisar los dos artículos.

b) Buscar en la prensa atentados contra imágenes, cuadros y fotografía.

c) Elaborar una tabla con las causas de las agresiones y...

d) Preparad una presentación breve sobre el tema.

Luego visitar este enlace Magnum Home. Elegid dos fotógrafos que os impacten, y elaborar una pequeña presentación sobre la fuerza de sus imágenes.

Es frecuente que sufran atentados como este que se explica en el siguiente artículo de EL PAÍS: Delacroix, vandalizado en el Louvre de Lens y rehabilitado en una hora.

El odio a ciertas imágenes, suele tener como máxima expresión lo ocurrido con el símbolo de La Marianne (Figura femenina semidesnuda alegoría de Francia), que puedes leer en este artículo: La Marianne desnuda que sulfura a los musulmanes de Mayotte.

Actividades:

a) Por parejas revisar los dos artículos.

b) Buscar en la prensa atentados contra imágenes, cuadros y fotografía.

c) Elaborar una tabla con las causas de las agresiones y...

d) Preparad una presentación breve sobre el tema.

Luego visitar este enlace Magnum Home. Elegid dos fotógrafos que os impacten, y elaborar una pequeña presentación sobre la fuerza de sus imágenes.

martes, 3 de noviembre de 2015

LA NARRACIÓN

Teoría:

La narración

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.

ELEMENTOS.

El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el va contando lo que sucede y presentando a los personajes.

Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si cuentas lo que les ha pasado a tus padres, los personajes son ellos.

La acción son los hechos que se cuentan en el relato.

Partes de la narración

El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción; y se presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del relato.

La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes.

Partes de la trama

Acontecimiento inicial. Es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. Por ejemplo, una noche la luna deja de salir.

Reacción. Es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje, normalmente el protagonista. Suele ser extensa. Por ejemplo, un grupo de amigos deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna.

Acción. Son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje de la trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los amigos en el espacio.

Solución. Es el desenlace final de la acción. Suele ser breve. Por ejemplo, liberan a la luna y todo vuelve a la normalidad.

Los personajes

Los personajes son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Cuando los personajes son seres inanimados se suelen comportar como si lo fueran y actúan y sienten como seres humanos.

Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad: pueden ser generosos, avaros, miedosos, malvados, divertidos... Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella.

Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se encuentra el protagonista que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, "el malo", que se enfrenta al protagonista.

El narrador

Es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno.

Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas se expresa en tercera persona.

El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho.

LOCALIZA LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN EN EL EPISODIO VISTO. CREA UN INFORME EN EL BLOG

La narración

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.

ELEMENTOS.

El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el va contando lo que sucede y presentando a los personajes.

Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si cuentas lo que les ha pasado a tus padres, los personajes son ellos.

La acción son los hechos que se cuentan en el relato.

Partes de la narración

El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción; y se presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del relato.

La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes.

Partes de la trama

Acontecimiento inicial. Es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. Por ejemplo, una noche la luna deja de salir.

Reacción. Es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje, normalmente el protagonista. Suele ser extensa. Por ejemplo, un grupo de amigos deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna.

Acción. Son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje de la trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los amigos en el espacio.

Solución. Es el desenlace final de la acción. Suele ser breve. Por ejemplo, liberan a la luna y todo vuelve a la normalidad.

Los personajes

Los personajes son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Cuando los personajes son seres inanimados se suelen comportar como si lo fueran y actúan y sienten como seres humanos.

Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad: pueden ser generosos, avaros, miedosos, malvados, divertidos... Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella.

Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se encuentra el protagonista que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, "el malo", que se enfrenta al protagonista.

El narrador

Es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno.

Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas se expresa en tercera persona.

El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho.

LOCALIZA LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN EN EL EPISODIO VISTO. CREA UN INFORME EN EL BLOG

lunes, 2 de noviembre de 2015

Analizamos figuras literarias

Visualizamos el libro de Quino : Qué mala es la gente.este álbum se encuentra en ISSUU. Que es una WEB de publicaciones.

-Elige 10 viñetas e identifica alguna figura literaria.

Sobre todo busca. Anáforas, Antítesis, Comparaciones, Gradaciones,Hipérboles o exageraciones,Ironías.

FIGURAS LITERARIAS

LISTA BÁSICA DE FIGURAS LITERARIAS.

Se trata de recursos expresivos que utiliza la lengua (especialmente la lengua literaria) para crear imagen, provocar sensaciones y embellecer.

ADJETIVACIÓN: varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos.

ALEGORÍA: es una metáfora continuada, en que cada una de las metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes.

ALITERACIÓN: repetición de sonidos para conseguir un efecto determinado.

ANÁFORA: repetición de una o diversas palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos para enfatizarla.

ANTÍTESIS: es la contraposición de dos ideas opuestas. Figura que consiste en contraponer dos expresiones que tienen significados contrarios.

APÓSTROFE: el hablante se dirige a personas ausentes o a cosas o conceptos abstractos.

ASÍNDETON: agrupación de elementos coordinados sin conjunciones.

CALAMBUR (juego de palabras): repetición de dos o más palabras en agrupación diferente con cambio de significado. Se construyen palabras nuevas con partes de una ya existente.

COMPARACIÓN (símil): establece una relación de semejanza entre un elemento real y otro imaginario, siempre a través a alguna fórmula comparativa explícita.

CONCATENACIÓN: al principio de varias unidades, frases o series se repite el último elemento de la anterior, encadenándose.

DILOGÍA (doble sentido): repetición de una palabra, pero con distintos significados.

ENUMERACIÓN: acumulación sucesiva de ideas, hechos, atributos, conceptos e imágenes referidos a una misma cosa.

ENCABALGAMIENTO (sólo en verso): se produce cuando entre un verso y el siguiente se rompe una unidad sintáctica lógica.

EPÍTETO: es un adjetivo calificativo que aparentemente no añade ninguna significación, ya que ésta está incluida o implícita en el propio sustantivo.

ETOPEYA: descripción de los rasgos de carácter de un personaje.

GRADACIÓN: repetición sucesiva de elementos relacionados, cuya intensidad va aumentando o disminuyendo.

HIPÉRBATON: inversión sintáctica en la que se altera el orden habitual de la frase.

HIPÉRBOLE: exageración retórica y expresiva que normalmente deforma la realidad, para ensalzarla o para degradarla.

IRONÍA: expresar (generalmente con humor) lo contrario de lo que en realidad se quiere decir, pero de modo que el receptor pueda reconocer la verdadera intención.

METÁFORA: identificación entre dos elementos, uno real (nombrado o no nombrado) y otro imaginario, con el que guarda algún tipo de analogía.

METONIMIA: sustitución de un término propio por otro, debido a una relación real entre ambos (causal, temporal, espacial, funcional...)

ONOMATOPEYA: consiste en reproducir o recrear, mediante los recursos sonoros de la lengua, sonidos de la realidad.

PARADOJA (oxímoron): unión de dos términos de significado aparentemente contradictorio que sin embargo no se excluyen, sino que se complementan para resaltar el mensaje que transmiten.

PARALELISMO: repetición de una misma estructura sintáctica en varios versos o periodos oracionales.

PERSONIFICACIÓN (prosopopeya): consiste en atribuir a objetos o seres no humanos cualidades propias de las personas.

PLEONASMO (redundancia): repetición intensiva de sentidos en el que uno de los términos ya implica en su significado al otro.

POLISÍNDETON: abundancia y repetición expresiva de conjunciones.

PREGUNTA RETÓRICA: se formula una interrogación aparentemente innecesaria porque no se espera respuesta o porque ésta ya se sobreentiende.

PROSOGRAFÍA: descripción de los rasgos físicos de una persona.

RETRATO: unión de prosografía y etopeya (rasgos físicos y de carácter)

SINÉCDOQUE: sustitución de una palabra o expresión que se refiere a una totalidad por otra que se refiere a una parte, o al contrario.

SINESTESIA: fusión de distintos sentidos físicos aplicados a una misma realidad.

Resuelve los siguientes ejercicios: Repasar contenidos WEB Junta de andalucía.

Se trata de recursos expresivos que utiliza la lengua (especialmente la lengua literaria) para crear imagen, provocar sensaciones y embellecer.

ADJETIVACIÓN: varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos.

ALEGORÍA: es una metáfora continuada, en que cada una de las metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes.

ALITERACIÓN: repetición de sonidos para conseguir un efecto determinado.

ANÁFORA: repetición de una o diversas palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos para enfatizarla.

ANTÍTESIS: es la contraposición de dos ideas opuestas. Figura que consiste en contraponer dos expresiones que tienen significados contrarios.

APÓSTROFE: el hablante se dirige a personas ausentes o a cosas o conceptos abstractos.

ASÍNDETON: agrupación de elementos coordinados sin conjunciones.

CALAMBUR (juego de palabras): repetición de dos o más palabras en agrupación diferente con cambio de significado. Se construyen palabras nuevas con partes de una ya existente.

COMPARACIÓN (símil): establece una relación de semejanza entre un elemento real y otro imaginario, siempre a través a alguna fórmula comparativa explícita.

CONCATENACIÓN: al principio de varias unidades, frases o series se repite el último elemento de la anterior, encadenándose.

DILOGÍA (doble sentido): repetición de una palabra, pero con distintos significados.

ENUMERACIÓN: acumulación sucesiva de ideas, hechos, atributos, conceptos e imágenes referidos a una misma cosa.

ENCABALGAMIENTO (sólo en verso): se produce cuando entre un verso y el siguiente se rompe una unidad sintáctica lógica.

EPÍTETO: es un adjetivo calificativo que aparentemente no añade ninguna significación, ya que ésta está incluida o implícita en el propio sustantivo.

ETOPEYA: descripción de los rasgos de carácter de un personaje.

GRADACIÓN: repetición sucesiva de elementos relacionados, cuya intensidad va aumentando o disminuyendo.

HIPÉRBATON: inversión sintáctica en la que se altera el orden habitual de la frase.

HIPÉRBOLE: exageración retórica y expresiva que normalmente deforma la realidad, para ensalzarla o para degradarla.

IRONÍA: expresar (generalmente con humor) lo contrario de lo que en realidad se quiere decir, pero de modo que el receptor pueda reconocer la verdadera intención.

METÁFORA: identificación entre dos elementos, uno real (nombrado o no nombrado) y otro imaginario, con el que guarda algún tipo de analogía.

METONIMIA: sustitución de un término propio por otro, debido a una relación real entre ambos (causal, temporal, espacial, funcional...)

ONOMATOPEYA: consiste en reproducir o recrear, mediante los recursos sonoros de la lengua, sonidos de la realidad.

PARADOJA (oxímoron): unión de dos términos de significado aparentemente contradictorio que sin embargo no se excluyen, sino que se complementan para resaltar el mensaje que transmiten.

PARALELISMO: repetición de una misma estructura sintáctica en varios versos o periodos oracionales.

PERSONIFICACIÓN (prosopopeya): consiste en atribuir a objetos o seres no humanos cualidades propias de las personas.

PLEONASMO (redundancia): repetición intensiva de sentidos en el que uno de los términos ya implica en su significado al otro.

POLISÍNDETON: abundancia y repetición expresiva de conjunciones.

PREGUNTA RETÓRICA: se formula una interrogación aparentemente innecesaria porque no se espera respuesta o porque ésta ya se sobreentiende.

PROSOGRAFÍA: descripción de los rasgos físicos de una persona.

RETRATO: unión de prosografía y etopeya (rasgos físicos y de carácter)

SINÉCDOQUE: sustitución de una palabra o expresión que se refiere a una totalidad por otra que se refiere a una parte, o al contrario.

SINESTESIA: fusión de distintos sentidos físicos aplicados a una misma realidad.

Resuelve los siguientes ejercicios: Repasar contenidos WEB Junta de andalucía.

martes, 27 de octubre de 2015

lunes, 26 de octubre de 2015

HACÍA LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

CONTRA MORATÍN, O A FAVOR...

Pablo Cabañas 1965.

La Corte de Carlos IV. Benito Pérez Galdós.

La corte de Carlos IV es la segunda novela de la primera serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Prosiguiendo con las aventuras del joven Gabriel de Araceli, en este episodio se narran los sucesos conocidos como "la conspiración de El Escorial", una traición urdida por el príncipe Fernando y sus partidarios, en contra de su padre, el rey Carlos IV. La trama relata cómo es descubierta y desmantelada la conjura y los posteriores juicios a sus participantes, reflejando con minuciosidad la situación de la corte española a principios del siglo XIX.1

Argumento.

Después de participar en la batalla de Trafalgar, Gabriel consigue llegar a Madrid, donde trabaja como aprendiz en una imprenta y como criado de la actriz Pepita González. Pronto se enamora de la joven Inés, una costurera de 14 años que vive con su madre, viuda. Gracias a su trabajo para Pepita González, Gabriel entra al servicio de la Condesa Amaranta y entra en contacto con el ambiente rico en intrigas y conspiraciones de la corte madrileña. En ella será testigo de la frustrada conspiración del príncipe Fernando, contra su padre, el rey Carlos IV, y descubrirá un gran secreto relacionado con la joven Inés.

FRAGMENTOS

TEXTO 1:Las tareas de Gabriel.

“Después os hablaré de mi ama. Ante todo debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes:

Ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre doce y una, bajo los auspicios del maestro Richiardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la Corte.

Ir a la calle del Desengaño en busca del Blanco de perla, del Elixir de Circasia, de la Pomada a la Sultana, o de los Polvos a la Marechala, drogas muy ponderadas que vendía un monsieur Gastan, el cual recibiera el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta.

Ir a la calle de la Reina, número 21, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba, se volvía a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía, para enseñanza de los venideros tiempos.

Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida a D. Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena, en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos.

Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor, y falso Czar de Moscovia.

Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de sir John, o la familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte de Lord Lulleswing, a fin de que ella comprendiese bien el de milady Pankoff.

Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargarla también cuando era preciso.

Concurrir a la cazuela del teatro de la Cruz, para silbar despiadadamente El sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía, tanto por lo menos, como a las demás del mismo autor.

Pasearme por la plazuela de Santa Ana, fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban..."

“Ir a avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla, indicándoles también la función que preparaban los de allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha.

Ir todos los días a casa de Isidoro Máiquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro; pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona, cuyo nombre me callo por ahora.

Representar un papel insignificante, como de paje que entra con una carta, diciendo simplemente: tomad, o de hombre del pueblo primero, que exclama al presentarse la multitud ante el rey: Señor, justicia, o a tus reales plantas, coronado apéndice del sol. (Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche.)

Y por este estilo otras mil tareas, ejercicios y empleos que no cito, porque acabaría tarde, molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas, y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada[…]”

Pasaje de: Benito Pérez Galdós. “La corte de Carlos IV.” 1873

Texto 2: El teatro.

“existía un compartimiento que separaba los dos sexos,...la separación avivaba en hembras y varones el natural anhelo de entablar conversación, y lo que la proximidad hubiera permitido en voz baja, la pérfida distancia lo autorizaba en destempladas voces. Así es que entre uno y otro hemisferio se cruzaban palabras cariñosas, o burlonas o soeces, observaciones que hacían desternillar de risa a todo el ilustre concurso, preguntas que se contestaban con juramentos, y agudezas cuya malicia consistía en ser dichas a gritos. Frecuentemente de las palabras se pasaba a las obras, y algunas andanadas de castañas, avellanas, o cáscaras de naranjas, cruzaban de polo a polo, arrojadas por diestra mano, ejercicio que si interrumpía la función, en cambio regocijaba mucho a entrambas partes.”

“Las macilentas luces de aceite que encendía un mozo saltando de banco en banco apenas le iluminaban a medias, y tan débilmente, que ni con anteojos se descubrían bien las descoloridas figuras del ahumado techo, donde hacía cabriolas un señor Apolo con lira y borceguíes encarnados. Era de ver la operación de encender la lámpara central, que, una vez consumada tan delicada maniobra, subía lentamente por máquina, entre las exclamaciones de la gente de arriba, que no dejaba pasar tan buena ocasión de manifestarse de un modo ruidoso.

Abajo también había compartimiento, y consistía en una fuerte viga, llamada degolladero, que separaba las lunetas, del patio propiamente dicho. Los palcos o aposentos eran unos cuchitriles estrechos y oscuros donde se acomodaban como podían las personas de pro; y como era costumbre que las damas colgasen en los antepechos sus chales y abrigos, el conjunto de las galerías tenía un aspecto tal, que parecía decoración hecha ex profeso para representar las calles de Postas o de Mesón de Paños...

“oyendo el primer diálogo entre D. Diego y Simón—. ¡Bonito modo de empezar una comedia! La escena es una posada. ¿Qué puede pasar de interés en una posada? En todas mis comedias, que son muchas, aunque ninguna se ha representado, se abre la acción con un jardín corintiano, fuentes monumentales a derecha e izquierda, templo de Juno en el fondo, o con gran plaza, donde están formados tres regimientos; en el fondo la ciudad de Varsovia, a la cual se va por un puente… etc… Y oiga usted las simplezas que dice ese vejete. Que se va a casar con una niña que han educado las monjas de Guadalajara. ¿Esto tiene algo de particular? ¿No es acaso lo mismo que estamos viendo todos los días?

Con estas observaciones, el endiablado poeta no me dejaba oír la función, y yo, aunque a todas sus censuras contestaba con monosílabos de la más humilde aquiescencia, hubiera deseado que callara con mil demonios. Pero era preciso oírle; y cuando aparecieron doña Irene y doña Paquita, mi amigo y jefe no pudo contener su enfado, viendo que atraían la atención dos personas, de las cuales una era exactamente igual a su patrona, “y la otra no era ninguna princesa, ni senescala, ni canonesa, ni landgraviata, ni archidapífera de país ruso o mongol.

—¡Qué asuntos tan comunes! ¡Qué bajeza de ideas! —exclamaba de modo que le pudieran oír todos los circunstantes—. ¿Y para esto se escriben comedias? ¿Pero no oye Vd. que esa señora está diciendo las mismas necedades que diría doña Mariquita o doña Gumersinda, o la tía Candungas? Que si tuvo un pariente obispo, que si las monjas educaron a la niña sin artificios ni embelecos; que la muy piojosa se casó a los 19 con D. Epitafio; que parió veintidós hijos… así reventara la maldita vieja.

—Pero oigamos —dije yo, sin poder aguantar las importunidades del caudillo—, y luego nos burlaremos de Moratín.

—Es que no puedo sufrir tales despropósitos —continúo—. No se viene al teatro para ver lo que a todas horas se ve en las calles y en casa de cada quisque. Si esa señora en vez de hablar de sus partos, entrase echando pestes contra un general enemigo porque le mató en la guerra sus veintiúnhijos, dejándole sólo el veintidós, que está aún en la mamada, y lo trae para que no se lo coman los sitiados, que se mueren de hambre, la acción tendría interés, y ya estaría el público con las manos desolladas de tanto palmoteo… Amigo Gabriel, es preciso protestar con fuerza. Golpeemos el suelo con los pies[…]”

Pasaje de: Benito Pérez Galdós. “La corte de Carlos IV.” 1783.

Para entender la lectura:

RELEYENDO LA NOVELA LA CORTE DE CARLOS IV de Eugenia Lisenko

...La intención de Galdós al crear sus Episodios nacionales se podría comparar a la de León Tolstoy como autor de la epopeya Guerra y Paz. En La corte de Carlos IV Galdós representa con gran objetividad y realismo a la sociedad madrileña en vísperas de la invasión francesa y la reacción de los representantes de diversos círculos sociales ante la amenaza de la guerra. La acción de la novela tiene ciertas afinidades con los capítulos iniciales de "Guerra y Paz" cuando los acontecimientos trágicos todavía no han empezado.

Pero a diferencia de Tolstoy quien en estos capítulos dedica su atención a la vida de la nobleza rusa describe Galdós el estado de ánimo de diversas capas sociales concentrándose especialmente -como lo demuestra el título-en la corte real. Junto con Gabriel ve el lector la corrupción de los círculos dirigentes y de la familia real y observa el influjo de aquella corrupción en el estado moral de la sociedad española.

La depravación de las clases dominantes contribuyó a despertar en el pueblo la actitud crítica respecto a la nobleza afrancesada y a la familia real. Meditando en la elevación fabulosa de Godoy empieza Gabriel, representante típico del español mediano, a soñar con una carrera semejante. Pero la reacción del hombre del pueblo, del afilador Pacorro Chinitas es diferente: no hay que esperar nada bueno de tales dirigentes, en caso de la agresión francesa el pueblo tendrá que defender la independencia del país…

A pesar de diversos aspectos negativos del absolutismo, de la conducta amoral de los - coronados, de las intrigas y los crímenes que se cometían en los palacios reales, los pueblos ...seguían sintiendo un respeto profundo y una fe ciega en sus monarcas - denominándolos "los reyes católicos", el "zar batiushka", es decir "el padre"...tuvo que ceder a la indignación con la decadencia moral de las capas dirigentes. Como resultado, sobrevino el quebrantamiento del equilibrio social, perturbado ...por las calamidades de las guerras. En España tal momento llegó en los comienzos del siglo XIX, durante la lucha contra la invasión Francesa…

La influencia de Moratín.

...Si es verdad que existen referencias moratinianas en las primeras novelas de Galdós —La Fontana de Oro y El audaz— es en el episodio La corte de Carlos IV donde estas referencias adquieren importancia excepcional. Gabriel de Araceli, protagonista de La corte de Carlos IV, se encuentra, al iniciarse este episodio nacional, ai servicio de una cómica del Teatro del Príncipe, Pepita González. Enamorada "la González" de Isidoro Máiquez y afiliada al bando de los antimoratinistas, el lector tiene ocasión de contemplar las banderías del teatro español a comienzos del siglo XIX, desde el ángulo de los enemigos de Moratin. Con Gabriel de Araceli asiste el lector al estreno de El sí de las niñas, al que se dedica el capítulo II. La acción de este capítulo tiene lugar el día del estreno: el 24 de enero de 1806. Gabrielillo forma parte del equipo de los reventadores (o de los chorizos, como se les llamaba en la época a los tradicionalistas, en oposición a los polacos, partidarios del nuevo teatro neoclásico). Pero aunque el lector vea la representación desde el ángulo antimoratinista, ni un solo momento duda hacia dónde se orientan las simpatías de Galdós. Gabriel de Araceli que ha ido al estreno a silbar, reconoce los méritos de El sí de las niñas: "Hay en dicho acto [el tercero] tres escenas de una belleza incomparable. Una es aquella en que doña Paquita descubre ante el buen don Diego las luchas entre su corazón y el deber impuesto por una hipócrita conformidad con superiores voluntades; otra es aquella en que intervienen don Carlos y don Diego y se desata, merced a nobles explicaciones, el nudo de la fábula y la tercera es la que sostienen, del modo más gracioso, don Diego y doña Irene, aquél deseando dar por terminado el asunto del matrimonio y ésta interrumpiéndole a cada paso con sus importunas observaciones" . Galdós elogia el buen instinto artístico del pueblo madrileño que aplaudió El sí de las niñas, deshaciendo la conjura antimoratiniana de los chorizos. Galdós nos da, además, en La corte de Carlos IV retratos caricaturescos de autores literarios censurados por Moratín, como Luciano Francisco Cornelia (posible Eleuterio Crispín de Andorra en La comedia nueva) y alusiones humorísticas a otros como Cristóbal Cladera (posible don Hermógenes). En este mismo episodio nacional aparece Moratín como personaje vivo, con honda y comprensiva caracterización galdosiana, dialogando con Arriaza, a propósito de las cualidades artísticas de Isidoro Máiquez.

En La corte de Carlos IV Galdós nos deja un magnífico retrato de Moratín, digno émulo del que pintó Goya. Galdós ve a Moratín —a través de Gabriel de Araceli— con admiración y simpatía, pero sin atenuar sus defectos físicos, ni sus limitaciones literarias: "había subido al escenario don Leandro de Moratín, el cual era entonces un hombre como de cuarenta y cinco años, pálido y serio, de mediana estatura, dulce y apagada voz, con cierta expresión biliosa en su semblante, como hombre a quien amaga la hipocondría y entristece el recelo. En sus conversaciones era siempre mucho menos festivo que en sus escritos; pero tenía semejanza con éstos por la serenidad inalterable de las sátiras más crueles, por el comedimiento, el aticismo, cierta urbanidad irónica, solapada, y la estudiada llaneza de sus conceptos. Nadie le puede quitar la gloria de haber restaurado la comedia española y El sí de las niñas... me ha parecido siempre una de las obras más acabadas del ingenio. Como hombre tiene en su abono la fidelidad que guardó al Príncipe de la Paz cuando era moda hacer leña de este gran árbol caído. Verdad es que el poeta vivió y medró bastante a la sombra de aquél, cuando estaba en pie y podía cubrir a muchos con sus frondosas ramas. Si mi opinión pudiera servir de algo, no vacilaría en poner a don Leandro entre los primeros prosistas castellanos; pero su poesía me ha parecido siempre, salvo algunas composiciones ligeras, un artificioso tejido..."

lunes, 19 de octubre de 2015

LA ISLA DEL TESORO

ENLACE AL LIBRO JUNTA DE ANDALUCÍA.

LEE EL CAPÍTULO 1: EL VIEJO PIRATA.

Elabora una entrada en tu Blog sobre el Primer capítulo. Resume sui contenido en 6 ó 7 líneas, ilustra la entrada con algunas imágenes.

Capítulo 1

Y el viejo marino llegó a la posada del «Almirante Benbow» El squire Trelawney, el doctor Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro,

sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas; y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 17... y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería «Almirante Benbow», y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo para nuestro techo.

Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío llegó a la puerta de la posada, y

tras él arrastraba, en una especie de angarillas, su cofre marino; era un viejo recio, macizo, alto,

con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel; su coleta embreada le caía sobre

los hombros de una casaca que había sido azul; tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas; y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez, mirando la ensenada y masticando un silbido; de pronto empezó a cantar aquella antigua canción marinera que después tan a menudo le escucharía: «Quince hombres en el cofre del muerto...¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y una botella de ron!»

con aquella voz cascada, que parecía afinada en las barras del cabrestante. Golpeó en la puerta

con un palo, una especie de astil de bichero en que se apoyaba, y, cuando acudió mi padre, en un tono sin contemplaciones le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, lo bebió despacio, como hacen los catadores, chascando la lengua, y sin dejar de mirar a su alrededor, hacia los acantilados, y fijándose en la muestra que se balanceaba sobre la puerta de

nuestra posada. -Es una buena rada -dijo entonces-, y una taberna muy bien situada. ¿Viene mucha gente

por aquí, eh, compañero? Mi padre le respondió que no; pocos clientes, por desgracia. - Bueno; pues entonces aquí me acomodaré. ¡Eh, tú, compadre! -le gritó al hombre que arrastraba las angarillas-. Atraca aquí y echa una mano para subir el cofre. Voy a hospedarme unos días -continuó-. Soy hombre llano; ron; tocino y huevos es todo lo que quiero, y aquella roca de allá arriba, para ver pasar los barcos. ¿Que cuál

es mi nombre? Llamadme capitán. Y, ¡ah!, se me olvidaba, perdona, camarada... -y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral-. Ya me avisaréis cuando me haya. comido ese dinero -dijo con la misma voz con que podía mandar un barco.

Y en verdad, a pesar de su ropa deslucida y sus expresiones indignas, no tenía el aire de un

simple marinero, sino la de un piloto o un patrón, acostumbrado a ser obedecido o a castigar.

El hombre que había portado las angarillas nos dijo que aquella mañana lo vieron apearse de la diligencia delante del «Royal George» y que allí se había informado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa, y supongo que le dieron buenas referencias de la nuestra, sobre todo lo solitario de su emplazamiento, y por eso la había preferido para instalarse. Fue lo que supimos de él.

Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de latón bajo el brazo; y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba; sólo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla; por lo que tanto nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que precisamente lo que

trataba era de esquivarla. Cuando algún marinero entraba en la «Almirante Benbow» (como

de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de la costa), él espiaba, antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta; y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si «tenía el ojo avizor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna». Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera, que llegabaa inspirarme temor; pero, antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada «del marino con una sola pierna».

No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones. Unas veces con su pierna cercenada por la rodilla; otras, por la cadera; en ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco. Yo le veía, en la peor de mis pesadillas, correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Bien echadas las cuentas, qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones. Pero, aun aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era, de cuantos trataban al capitán, quizá el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía mas ron

de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes,

ajeno a cuantos lo rodeábamos; en ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y

obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico, sus historias y a corear sus

cantos. Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su «Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!», que todos los asistentes se apresuraban a acompañar a cuál más fuerte por temor a despertar

su ira. Porque en esos arrebatos era el contertulio de peor trato que jamás se ha visto;

daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien

lo interrumpía como si no, pues sospechaba que el corro no seguía su relato con interés.

Tampoco permitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento, y dando tumbos se encaminaba

hacia su lecho.

Y aun con esto, lo que mas asustaba a la gente eran las historias que costaba. Terroríficos relatos

donde desfilaban ahorcados, condenados que «pasaban por la plancha», temporales de alta mar, leyendas de la Isla de la Tortuga y otros siniestros parajes de la América Española.

Según él mismo contaba, había pasado su vida entre la gente más despiadada que Dios lanzó a

los mares; y el vocabulario con que se refería a ellos en sus relatos escandalizaba a nuestros

sencillos vecinos tanto como los crímenes que describía. Mi padre aseguraba que aquel hombre

sería la ruina de nuestra posada, porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones y luego terminar la noche sobrecogida de pavor; pero yo tengo para mí que su

presencia nos fue de provecho. Porque los clientes, que al principio se sentían atemorizados,

luego, en el fondo, encontraban deleite: era una fuente de emociones, que rompía la calmosa

vida en aquella comarca; y había incluso algunos, de entre los mozos, que hablaban de él

con admiración diciendo que era «un verdadero lobo de mar» y «un viejo tiburón» y otros

apelativos por el estilo; y afirmaban que hombres como aquél habían ganado para Inglaterra

su reputación en el mar.

Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo por arruinarnos; porque semana

tras semana, y después, mes tras mes, continuó bajo nuestro techo, aunque desde hacía mucho

ya su dinero se había gastado; y, cuando mi padre reunía el valor preciso para conminarle a

que nos diera más, el capitán soltaba un bufido que no parecía humano y clavaba los ojos en mi

padre tan fieramente, que el pobre, aterrado, salía a escape de la estancia. Cuántas veces le

he visto, después de una de estas desairadas escenas, retorcerse las manos de desesperación,

y estoy convencido de que el enojo y el miedo en que vivió ese tiempo contribuyeron a acelerar

su prematura y desdichada muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros no

mudó el capitán su indumentaria, salvo unas medias que compró a un buhonero. Un ala de

su sombrero se desprendió un día, y así colgada quedó, a pesar de lo enojoso que debía resultar

con el viento. Aún veo el deplorable estado de su vieja casaca, que él mismo zurcía

arriba en su cuarto, y que al final ya no era sino puros remiendos. Nunca escribió carta alguna y

tampoco recibía, ni jamás habló con otra persona que alguno de nuestros vecinos y aun con

éstos sólo cuando estaba bastante borracho de ron. Nunca pudimos sorprender abierto su cofre

de marino.

Tan sólo en una ocasión alguien se atrevió a hacerle frente, y ocurrió ya cerca de su final, y

cuando el de mi padre estaba también cercano, consumiéndose en la postración que acabó con

su vida. El doctor Livesey había llegado alatardecer para visitar a mi padre, y, después de

tomar un refrigerio que le ofreció mi padre, pasó a la sala a fumar una pipa mientras

aguardaba a que trajesen su caballo desde el caserío, pues en la vieja «Benbow» no teníamos

establo. Entré con él, y recuerdo cuánto me chocó el contraste que hacía el pulcro y aseado

doctor con su peluca empolvada y sus brillantes ojos negros y exquisitos modales, con nuestros

rústicos vecinos; pero sobre todo el que hacía con aquella especie de inmundo y legañoso

espantapájaros, que era lo que realmente parecía nuestró desvalijador, tirado sobre la

mesa y abotargado por el ron. Pero súbitamente el capitán levantó los ojos y rompió a cantar:

«Quince hombres en el cofre del muerto.

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ; Y una botella de ron!

El ron y Satanás se llevaron al resto.

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡ Y una botella de ron»

Al principio yo había imaginado que el «cofre del muerto» debía ser aquel enorme baúl que

estaba arriba, en el cuarto frontero; y esa idea anduvo en mis pesadillas mezclada con las

imágenes del marino con una sola pierna. Pero a aquellas alturas de la historia no reparábamos

mucho en la canción y solamente era una novedad para el doctor Livesey, al que por cierto

no le causó un agradable efecto, ya que pude observar cómo levantaba por un instante su

mirada cargada de enojo, aunque continuó conversando con el viejo Taylor, el jardinero,

acerca de un nuevo remedio para el reúma. Pero el capitán, mientras tanto, empezó a re-

animarse bajo los efectos de su propia música y al fin golpeó fuertemente en la mesa, señal que

ya todos conocíamos y que quería imponer silencio. Todas las voces se detuvieron, menos

la del doctor Livesey, que continuó hablando sin inmutarse con su voz clara y de amable tono,

mientras daba de vez en cuando largas chupadas a su pipa.

El capitán fijó entonces una mirada furiosa en él, dio un nuevo manotazo en la mesa y con el

más bellaco de los vozarrones gritó:

-¡Silencio en cubierta!

-¿Os dirigís a mí, caballero? -preguntó el médico. Y cuando el rufián, mascullando otro

juramento, le respondió que así era, el doctor Livesey replicó-: Solamente he de deciros una cosa: que, si continuáis bebiendo ron, el mundo se verá muy pronto a salvo de un despreciable forajido.

La furia que estas palabras despertaron en el viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto y sacó su navaja, se escuchó el ruido de sus muelles al abrirla y, balanceándola sobre la palma de la mano, amenazó al doctor con clavarlo en la pared.

El doctor no se inmutó. Continuó sentado y le habló así al capitán, por encima del hombro,

elevando el tono de su voz para que todos pudieran escucharle, perfectamente tranquilo y

firme:

-Si no guardáis ahora esa navaja, os prometo, por mi honor, que en el próximo Tribunal del

Condado os haré ahorcar. Durante unos instantes los dos hombres se retaron con las miradas,

pero el capitán amainó, se guardó su arma y volvió a sentarse gruñendo como un perro apaleado.

-Y ahora, señor -continuó el doctor-, puesto que no ignoro su desagradable presencia en mi

distrito, podéis estar seguro de que no he de perderos de vista. No sólo soy médico, también

soy juez, y, si llega a mis oídos la más mínima queja sobre vuestra conducta, aunque sólo fuera por

una insolencia como la de esta noche, tomaré las medidas para que os detengan y expulsen

de estas tierras. Basta. Al poco rato trajeron hasta nuestra puerta el caballo del doctor Livesey, y éste montó y se fue; el capitán permaneció tranquilo aquella noche y he de decir que otras muchas a partir

de ésta.

jueves, 15 de octubre de 2015

PRUEBA DEL 16 DE OCTUBRE

Lee con atención la siguiente presentación:

Prueba 16 de octubre:

Cuestiones a resolver en una página de tu BLOG.

1.-10 ideas importantes de la presentación, con su número de página.

2.-Explica cómo consideraba el Gobierno británico a los indígenas.

3.-En qué consistió el boicot comercial de los americanos.

4.-Describe a los hijos de la libertad en 2 ó 3 líneas.

5.-Por qué el contrabando era un problema.

6.-Por qué vencieron los norteamericanos.

7.-Elabora un esquema de la revolución americana.

8.-Perdedores de la revolución

Prueba 16 de octubre:

Cuestiones a resolver en una página de tu BLOG.

1.-10 ideas importantes de la presentación, con su número de página.

2.-Explica cómo consideraba el Gobierno británico a los indígenas.

3.-En qué consistió el boicot comercial de los americanos.

4.-Describe a los hijos de la libertad en 2 ó 3 líneas.

5.-Por qué el contrabando era un problema.

6.-Por qué vencieron los norteamericanos.

7.-Elabora un esquema de la revolución americana.

8.-Perdedores de la revolución

LOS DISCÍPULOS DE DAVID

Busca en la WEB información sobre los discípulos de Jacques Louis David.

En especial Girodet, Drouais , Gerat o Gros.

Elabora una entrada sobre ellos con alguna de sus obras.

En especial Girodet, Drouais , Gerat o Gros.

Elabora una entrada sobre ellos con alguna de sus obras.

miércoles, 14 de octubre de 2015

LA PINTURA DE LA REVOLUCIÓN

Visualiza los vídeos.Resume su contenido en una entrada de Blog. Aporta información sobre al menos cuatro obras de David, con imágenes y texto.

martes, 13 de octubre de 2015

ENLACE:

Lee la información de la Unidad didáctica de Jesús Tapia Corral donde se analizan las causas y distintas fases de la Revolución Francesa. Al final, se presenta un apartado de autoevaluación con diferentes tipos de actividades para comprobar los conocimientos adquiridos.REVOLUCIÓN FRANCESA.

REALIZA LOS EJERCICIOS.

lunes, 12 de octubre de 2015

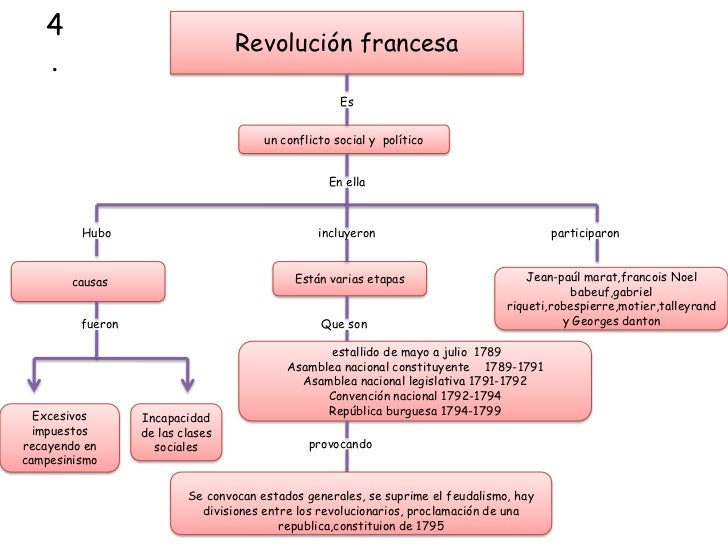

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

A PARTIR DE ESTAS DOS FUENTES:

-BLOG HISTORIA UNIVERSAL.

-RESUMEN CORTO.

CUESTIONES EN UNA ENTRADA DE BLOG:

1.-POR QUÉ EL ESTADO ABSOLUTISTA DEMANDABA MUCHO DINERO.

2.-QUÉ SOLUCIONES SE PROPUSIERON.

3.-DESCRIBE LA SITUACIÓN CUANDO SE REÚNEN LOS ESTADOS GENERALES.

4.-QUÉ FUE EL GRAN MIEDO.

5.-QUÉ PENSABAN LOS JACOBINOS.

6.-BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE...

7.-ELABORA UN ESQUEMA DEL AÑO 1793.

8.-CREA UN CUADRO MENTAL CON LAS FASES DE LA REVOLUCIÓN.

-BLOG HISTORIA UNIVERSAL.

-RESUMEN CORTO.

CUESTIONES EN UNA ENTRADA DE BLOG:

1.-POR QUÉ EL ESTADO ABSOLUTISTA DEMANDABA MUCHO DINERO.

2.-QUÉ SOLUCIONES SE PROPUSIERON.

3.-DESCRIBE LA SITUACIÓN CUANDO SE REÚNEN LOS ESTADOS GENERALES.

4.-QUÉ FUE EL GRAN MIEDO.

5.-QUÉ PENSABAN LOS JACOBINOS.

6.-BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE...

7.-ELABORA UN ESQUEMA DEL AÑO 1793.

8.-CREA UN CUADRO MENTAL CON LAS FASES DE LA REVOLUCIÓN.

viernes, 9 de octubre de 2015

TÉCNICAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE. TUTORÍA DEL 9 DE OCTUBRE.

FUENTES:

-examtime.

Es bueno que revises todas las técnicas. Pero vamos repasar los mapas mentales.

El esquema, los resúmenes, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etc. son técnicas activas con las que elaboramos, con sentido, la información que vamos a aprender (relacionándola entre sí), en contra del estudio puramente mecánico.

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.

Enlaces a herramientas sobre el diagrama y el mapa mental.

Una vez revisada la técnica. vamos a aplicarla en una tarea.

TAREA:

Partimos del siguiente texto.

TEXTO DE LA PIEDRA DEL MISTERIO.

Elaboramos un mapa conceptual.

-examtime.

Es bueno que revises todas las técnicas. Pero vamos repasar los mapas mentales.

El esquema, los resúmenes, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etc. son técnicas activas con las que elaboramos, con sentido, la información que vamos a aprender (relacionándola entre sí), en contra del estudio puramente mecánico.

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.

Enlaces a herramientas sobre el diagrama y el mapa mental.

Una vez revisada la técnica. vamos a aplicarla en una tarea.

TAREA:

Partimos del siguiente texto.

TEXTO DE LA PIEDRA DEL MISTERIO.

En 1929 se estaba llevando a cabo la rehabilitación del palacio de Topkapi, cuando de repente se encontraron con un hallazgo que tendría unas fuertes repercusiones en el mundo de la arqueología: el mapa de Piri Reis. El creador de este mapa fue el almirante de la flota otomana conocido con el sobrenombre de Piri Reis (Muhiddin Piri lbn Haji Memmed), cuya firma aparece en la misma carta náutica.

El mapa de Piri Reis entra dentro de una obra titulada Bahriye (sobre la navegación). Esta colección está compuesta por 210 mapas parciales que fechan entre 1513 y 1528. Están pintados sobre pergamino de gacela, y tienen unas dimensiones de 85 x 60 cm.

En esta serie de mapas aparecen dibujados los animales que habitan en cada lugar, así como los habitantes de las diferentes zonas.

EL MAPA DE AMÉRICA

Este controvertido mapa policromado fecha del 1513, y en él aparece el contorno del océano Atlántico. Las costas de Europa, África y las Américas están dibujados con sorprendente presición, y con un conocimiento de la zona imposible de explicar.

Piri Reis no sólo dibujó el contorno litoral de Sudamérica y la Antártida sino que tampoco pasó por alto ríos ni montañas de un continente que todavía tardaría bastante en ser explorado.

La parte norteamericana del mapa está plagada de errores, al igual que la distribución del Caribe (omisión de varios grados de latitud y líneas costeras que no encajan). En cambio, el litoral sudamericano oriental está bien perfilado. ¿Como puede ser?

El conocimiento que se refleja sobre trigonometría esférica es propia de siglos anteriores. Los investigadores que se encargaron de estudiar el mapa llegaron a la conclusión de que esta carta náutica sólo podría haber sido realizada basándose en fotografías aéreas, ya que está hecho con una gran precisión y perfecto detalle.Hasta el momento, el orígen del mapa de Piri Reis es un misterio, ya que las costas americanas habían sido descubiertas muy recientemente, y la Antártida aparece cartografiada con gran lujo de detalles.EL MISTERIO DE LA ANTÁRTIDAEl matemático griego Ptolomeo creyó en un continente al que llamó Terra Australis, que según sus cálculos debia ser el contrapeso de la masa de tierra del hemisferio norte. La creencia en la existencia de este continente impulsó al navegante británico James Cook a salir en su busca en 1772.Al año siguiente alcanzó su objetivo, pero no pudo avistar tierra por consecuencia de la nieve y el hielo. El navegante Fabián von Bellingshausen fue el primero en descubrir la masa de tierra de la Antártida en 1819. El primer mapa de la Antártida se hizo esperar hasta las expediciones americanas Deep Freeze de mediados de la década de 1950.Pues bien, en el mapa de Piri Reis aparece el continente antártico perfectamente detallado, y estamos hablando del año 1513. Los mapas de la Antártida llegan a ofrecer datos que a nosotros únicamente nos constan después de las expediciones antárticas que suecos, británicos y noruegos llevaron a cabo en 1949 y 1952.Pero no solo asombra el hecho de que alguien conociera a fondo la existencia de la Antártida y su disposición milimétrica, hay otro aspecto inquietante; El continente aparece sin hielo. ¿Como puede ser eso posible? Se ha calculado que desde hace más de 6000 años sus costas están literalmente congeladas. ¿De qué mapas sacó la referencia Piri Reis para trazar los suyos?Por el momento no se ha encontrado explicación a tal conocimiento cartográfico en una etapa tan temprana como fue de la Alejandro Magno. Es uno de estos misterio

-VISITA EL ENLACE DEL MAPA DE PERI REIS

WIKIPEDIA.Elaboramos un mapa conceptual.

jueves, 8 de octubre de 2015

REBELDES. HISTORIA DE NORTEAMÁERICA

VAMOS A VER:

ACTIVIDAES:

-ELABORA UN RESUMEN DEL DOCUMENTAL.

-SEÑALA QUÉ ASPECTOS DEL MISMO HEMOS ANALIZADO EN CLASE:

(AL MENOS TRES TEMAS)

-DESCRIBE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES HISTÓRICOS QUE APARECEN EN EL MISMO

ACTIVIDAES:

-ELABORA UN RESUMEN DEL DOCUMENTAL.

-SEÑALA QUÉ ASPECTOS DEL MISMO HEMOS ANALIZADO EN CLASE:

(AL MENOS TRES TEMAS)

-DESCRIBE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES HISTÓRICOS QUE APARECEN EN EL MISMO

NORTEAMÉRICA COLONIAL

FUENTES:

-Colonización de los Estados Unidos.

-JOHN ADAMS.

-HISTORIA DE EEUU.

1.-Crea unas entrada sobre la América colonial y los amerindios.

2.-Observa la tabla de la evolución demográfica de la Confederación Iroquesa, explica qué esta ocurriendo en otra entrada.

-Colonización de los Estados Unidos.

-JOHN ADAMS.

-HISTORIA DE EEUU.

1.-Crea unas entrada sobre la América colonial y los amerindios.

2.-Observa la tabla de la evolución demográfica de la Confederación Iroquesa, explica qué esta ocurriendo en otra entrada.

| Tribu | 1620 | 1677 | 1689 | 1697 | 1721 | 1746 | 1763 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mohawk | - | 300 | 270 | 110 | 160 | 100 | 160 |

| Oneida | - | 200 | 180 | 70 | 200 | 100 | 250 |

| Tuscarora | - | - | - | - | - | 150 | 140 |

| Onondaga | - | 350 | 500 | 250 | 250 | 200 | 150 |

| Cayuga | - | 300 | 300 | 200 | 130 | 500 | 200 |

| Seneca | - | 1.000 | 1.300 | 600 | 700 | 700 | 1.050 |

| Mingo | - | - | - | - | 40 | ||

| Refugiados con los iroqueses | - | - | - | - | - | - | 280 |

| Total guerreros | +6.250 | 2.150 | 2.550 | 1.230 | 1.440 | 1.750 | 2.270 |

| Total población | 25.000 | 8.600 | 10.200 | 4.920 | 5.760 | 7.000 | 9.080 |

miércoles, 7 de octubre de 2015

TAREA 2, 8 DE OCTUBRE. MARÍA ANTONIETA.

Elabora una pequeña investigación sobre María Antonieta. Responde a las siguientes preguntas:

¿Quién era?

En qué época vivió.

Qué papel desempeñó en la revolución Francesa.

Qué aficiones tenía.

Explica su final.

Crea una entrada con imágenes donde desarrolles estas cuestiones

TAREA DEL 8 DE OCTUBRE: LOS VIAJES DE GULLIVER.

Los viajes de Gulliver es una novela de Jonathan Swift, publicada en 1726. Aunque se la ha considerado con frecuencia una obra infantil, en realidad es una sátira feroz de la sociedad y la condición humana, camuflada como un libro de viajes por países pintorescos (un género bastante común en la época).

FUENTES:

PARTES:

1.-El libro comienza con un pequeño preámbulo en el que Gulliver, en el estilo de los libros de la época, da una pequeña reseña sobre su vida e historia antes de sus viajes. Le gusta viajar, aunque es este amor por los viajes lo que le lleva a naufragar.

En su primer viaje, Gulliver es llevado a la costa por las olas después de un naufragio y se despierta siendo prisionero de una raza de gente de un tamaño doce veces menor que un ser humano.

2.-Viaje a Brobdingnag: Gulliver recorre el país, que lleva el nombre de Brobdingnag, aislado del resto del mundo por grandes montañas. En su viaje a través de Brobdingnag, llegan a la capital: Lorbrulgrud y el espectáculo es presentado en la Corte. La Reina, fascinada por la personalidad de Gulliver, lo compra para llevárselo como favorito. Como Gulliver es demasiado pequeño para usar sus sillas, camas, cuchillos y tenedores, la Reina manda construir una pequeña casa en la que puede ser transportado de un lugar a otro. El viajero queda expuesto a diversas aventuras en razón de su pequeño tamaño. En una excursión a la costa, la casa de Gulliver es atrapado por un águila que termina soltándole sobre el mar, de donde es rescatado por un navío con el que retorna a Inglaterra.

3.-Viaje a Laputa, Balnibarbi, Luggnagg, Glubbdubdrib y Japón.

4.- Viaje al país de los Houyhnhnms. Gulliver vuelve a la mar como el capitán de un mercante de 35 toneladas ya que se aburre como cirujano. En este viaje se ve forzado a encontrar a nueva tripulación, y cree que estos nuevos tripulantes vuelven contra él al resto de la tripulación. Éstos se amotinan y, después de mantenerlo a bordo contra su voluntad, deciden dejarlo en el primer pedazo de tierra que ven y continuar su viaje como piratas. Es abandonado en un bote salvavidas y llega primero ante una raza de lo que parecen horribles criaturas deformes a las que concibe una antipatía violenta. Pronto conoce a un caballo y se da cuenta de que estos animales -en su lenguaje Houyhnhnm, que quiere decir de naturaleza perfecta- son los gobernantes y las deformes criaturas llamadas Yahoos, son seres humanos salvajes. Gulliver se convierte en miembro de la compañía de los caballos y llega tanto a emular como a admirar a los Houyhnhnms y su estilo de vida, rechazando a los humanos como seres dotados de una apariencia de razón que sólo utilizan para exacerbar los vicios que la Naturaleza les dio. Sin embargo, una asamblea de los Houyhnhnms resuelve que Gulliver, un yahoo con algo de razón, es un peligro para su civilización y es expulsado. Es rescatado, contra su voluntad, por unos portugueses, y se sorprende al ver que el capitán Pedro Méndez, al cual llama un yahoo, es una persona generosa. Vuelve a su hogar en Inglaterra. Sin embargo, es incapaz de reconciliarse con la vida entre los humanos y se convierte en un ermitaño, evitando en lo posible a su familia y su esposa, para pasar varias horas al día hablando con los caballos en sus establos.

ACTIVIDAD:

REALIZAMOS TRES ENTRADAS.

1.-SOBRE LOS VIAJES DE GULLIVER.

2.-SOBRE SU AUTOR.

3.-SOBRE LA SÁTIRA.

RECUERDA QUE UNA ENTRADA ES UN PEQUEÑO ARTÍCULO CON IMÁGENES, FOTOS, O VÍDEOS.

ACTIVIDAD:

REALIZAMOS TRES ENTRADAS.

1.-SOBRE LOS VIAJES DE GULLIVER.

2.-SOBRE SU AUTOR.

3.-SOBRE LA SÁTIRA.

RECUERDA QUE UNA ENTRADA ES UN PEQUEÑO ARTÍCULO CON IMÁGENES, FOTOS, O VÍDEOS.

viernes, 2 de octubre de 2015

La Mariposa Azul.

Había un hombre que vivía con sus dos hijas.

Las niñas eran curiosas e inteligentes y siempre hacían muchas preguntas.

A veces el hombre sabía responder pero otras veces no.

Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones a casa de un sabio que vivía en lo alto de la colina.

El sabio sabía responder a todas las preguntas sin ningún tipo de duda.

Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta para que no pudiera responder. Un día, una de ellas capturó una linda mariposa azul, con la que pensaba engañar al sabio.

-“¿Qué vas a hacer?” -le preguntó su hermana.

-“Voy a esconder la mariposa entre mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dice que está muerta abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré con mis manos y la aplastaré. De esta manera, cualquiera sea su respuesta, será equivocada.”

Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando.

-“Tengo aquí una mariposa azul. Dígame maestro, ¿está viva o muerta?”.

Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió:

-“Depende de ti, ella está en tus manos.”

Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, somos nosotros los únicos responsables de nuestros errores y malas decisiones.

Las niñas eran curiosas e inteligentes y siempre hacían muchas preguntas.

A veces el hombre sabía responder pero otras veces no.

Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones a casa de un sabio que vivía en lo alto de la colina.

El sabio sabía responder a todas las preguntas sin ningún tipo de duda.

Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta para que no pudiera responder. Un día, una de ellas capturó una linda mariposa azul, con la que pensaba engañar al sabio.

-“¿Qué vas a hacer?” -le preguntó su hermana.

-“Voy a esconder la mariposa entre mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dice que está muerta abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré con mis manos y la aplastaré. De esta manera, cualquiera sea su respuesta, será equivocada.”

Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando.

-“Tengo aquí una mariposa azul. Dígame maestro, ¿está viva o muerta?”.

Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió:

-“Depende de ti, ella está en tus manos.”

Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, somos nosotros los únicos responsables de nuestros errores y malas decisiones.

UNA GUERRA SIN CLASES SOCIALES

Extracto de Una campaña sin clases sociales.

“...Por lo tanto, puede parecer maleducado que nos informen de que la Revolución Americana no fue una guerra librada por una población unida. Los ciento cincuenta años previos a la Revolución estuvieron repletos de conflictos, sí, de lucha de clases - sirvientes y esclavos contra sus amos, los inquilinos contra los terratenientes, los pobres en las ciudades amotinados por alimentos y harina contra comerciantes especulación, motines de los marineros contra su capitanes. Por lo tanto, cuando comenzó la Guerra de la Independencia, algunos colonos vieron la guerra como una de la liberación, pero muchos otros lo vieron como la sustitución de un conjunto de reglas para la otra. En cuanto a los esclavos negros e indios, había poco que elegir entre los británicos y los estadounidenses.

“...Por lo tanto, puede parecer maleducado que nos informen de que la Revolución Americana no fue una guerra librada por una población unida. Los ciento cincuenta años previos a la Revolución estuvieron repletos de conflictos, sí, de lucha de clases - sirvientes y esclavos contra sus amos, los inquilinos contra los terratenientes, los pobres en las ciudades amotinados por alimentos y harina contra comerciantes especulación, motines de los marineros contra su capitanes. Por lo tanto, cuando comenzó la Guerra de la Independencia, algunos colonos vieron la guerra como una de la liberación, pero muchos otros lo vieron como la sustitución de un conjunto de reglas para la otra. En cuanto a los esclavos negros e indios, había poco que elegir entre los británicos y los estadounidenses.

Este conflicto de clases dentro de la Revolución llegó dramáticamente vida con motines en el ejército de George Washington. En 1781, después de soportar cinco años de guerra (las bajas en la Revolución superaron en proporción de población, las bajas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial), más de mil soldados en la línea de Pennsylvania en Morristown, Nueva Jersey, nacidos en el extranjero, sobre todo, de Irlanda , Escocia, Alemania, se amotinaron. Habían visto sus agentes pagados generosamente, alimentados y vestidos bien, mientras que los soldados rasos y sargentos eran excasamente alimentados, marchaban en harapos y sin zapatos, pagados en moneda Continental sin valor o no remunerados en absoluto durante meses. Fueron maltratados, golpeados, azotados por sus oficiales para el incumplimiento más pequeño de la disciplina.

Su queja más profunda era que querían salir de la guerra, la reivindicación de sus términos de alistamiento habían expirado, y se mantuvieron en el ejército por la fuerza. ...en la primavera de 1780 , 11 desertores once del frente de Connecticut, en Morristown, fueron condenados a muerte, pero en el último momento indultados, a excepción de uno.

General Washington, en las mismas fechas tuvo, 1700 amotinados - una parte sustancial de su ejército - se reunieron en Princeton, Nueva Jersey, y Washingtong decidió hacer concesiones. Muchos de los rebeldes se les permitió abandonar el ejército, y Washington pidió a los gobernadores de los distintos estados de dinero para hacer frente a las quejas de los soldados. El frente de Pennsylvania se calmó.

Pero cuando otro motín estalló en el frente de Nueva Jersey, que implicaba sólo unos pocos cientos de soldados, Washington ordenó medidas duras. Vio la posibilidades de que "este espíritu peligroso" se pudiera difundir rápidamente. A dos de los "delincuentes más atroces" se les hizo un consejo de guerra en el acto, y fueron condenados a ser fusilados, y se ordeno a sus compañeros amotinados,llevar a cabo las ejecuciones, que realizaron algunos de ellos llorando.

En la novela de Howard Fast, el orgulloso y gratuito, que cuenta la historia de los motines, basándose en el relato histórico clásico de Carl Van Doren, Motín en enero. Fast dramatiza el conflicto de clases en el interior del Ejército Revolucionario, como uno de sus personajes, el soldado rebelde Jack Maloney, recuerda las palabras de Thomas Paine y la promesa de la libertad y dice que sí, que está dispuesto a morir por la libertad, pero "no para que el Congreso cobarde en Filadelfia, no para las damas Pennsylvania con sus finas sedas y satenes, no por la propiedad de cada señor sucio y patrón grasiento en Nueva Jersey "...”

A CAMPAING WITHOUT CLASS

Publicado por ZCommunications • 29 de septiembre 2000

jueves, 1 de octubre de 2015

HACIA LA INDEPENDENCIA

1.- EL ORIGEN DE LAS COLONIAS

2.-PROBLEMAS ANTES DE LA INDEPENDENCIA:

“...En 1676, setenta años después de la fundación de Virginia y cien años antes de que liderara la Revolución Americana, la colonia se enfrentaba a una rebelión en la que se habían unido colonos fronterizos blancos, esclavos y criados, era rebelión tan amenazante que el gobernador tuvo que huir de una Jamestown —la capital— envuelta en llamas. Inglaterra decidió enviar mil soldados del otro extremo del Atlántico con la esperanza de restablecer la paz entre los cuarenta mil colonos. Ésta fue la rebelión de Bacon. Después de la represión del levantamiento, la muerte de su líder —Nathaniel Bacon— y el ahorcamiento de sus colaboradores, un informe de la Comisión Real describió a Bacon de esta forma:

Sedujo a la gente más vulgar e ignorante para que le creyera (dos terceras partes de la gente del condado son de ese pelaje), y así todos sus corazones y sus esperanzas estaban puestos en Bacon. Acto seguido acusó al Gobernador de negligencia y maldad, de traición e incapacidad, tildó de injustas y opresivas las leyes y los impuestos e hizo un llamamiento sobre la necesidad que había de cambio.”

“La Rebelión de Bacon empezó con un conflicto sobre la manera en que se había de tratar a los indios, que estaban cerca, en la frontera occidental, siempre en actitud amenazante. Los “blancos que no habían sido tomados en cuenta en el momento del reparto oficial de enormes porciones de tierra en las proximidades de Jamestown, se habían desplazado hacia el oeste para encontrar nuevas tierras, pero ahí habían topado con los indios. ¿Estaban resentidos esos virginianos de la zona fronteriza con el hecho de que los politicastros y la aristocracia terrateniente que controlaban el gobierno colonial en Jamestown les hubieran empujado hacia el oeste y el territorio indio, para luego mostrarse remisos a la hora de luchar contra esos indios? Eso podría explicar la naturaleza de su rebelión, que no se puede clasificar a la ligera ni de anti-aristocrática, ni de anti-india, porque era ambas cosas a la vez.”

“Corrían tiempos difíciles en 1676 «Había auténtica angustia social, pobreza de verdad. Todas las fuentes contemporáneas hablan del hecho de que la gran masa vivía en condiciones económicas muy difíciles», escribió Wilcomb Washburn, un estudioso que ha hecho un trabajo exhaustivo sobre la Rebelión de Bacon basándose en el estudio de la documentación...”

“Bacon tenía un buen pedazo de tierra, y probablemente sentía más entusiasmo por la matanza de indios que por el alivio de las necesidades de los pobres. Pero se convirtió en un símbolo del resentimiento masivo contra el establishment virginiano, y fue elegido para la Casa de Diputados en la primavera de 1676. Cuando insistió en la organización de destacamentos armados para luchar contra los indios, fuera del control oficial, Berkeley le acusó de rebeldía y lo hizo apresar, con lo cual dos mil virginianos entraron en Jamestown para prestarle su apoyo. Berkeley soltó a Bacon a cambio de pedir perdón, pero Bacon marchó, junto a sus milicianos, y empezó a atacar a los indios.

«La Declaración del Pueblo», redactada por Bacon en julio de 1676, muestra una mezcla de resentimiento populista contra los ricos y de odio fronterizo hacia los indios. Acusaba a la administración de Berkeley de infligir impuestos injustos, de nombrar «a dedo» a los altos cargos, de monopolizar el comercio de castores y de no proteger a los agricultores occidentales de los indios.

Pero en otoño, Bacon —que entonces tenía veintinueve años— enfermó y murió, porque —en palabras de un contemporáneo suyo— «montones de malos “bichos habitaban su cuerpo».

Después de aquello la rebelión no duró mucho. Una nave provista de treinta cañones empezó a recorrer el río York, convirtiéndose así en el garante del orden. Su capitán, Thomas Grantham, usó la fuerza y el engaño para desarmar a las últimas huestes rebeldes. Al llegar a la principal guarnición de los rebeldes, se encontró con cuatrocientos ingleses y negros armados, una mezcla de hombres libres, criados y esclavos. Prometió el perdón para todos y la concesión de libertad a los esclavos y criados, pero cuando embarcaron en la nave, los apuntó con sus grandes cañones, los desarmó y, finalmente, entregó a los esclavos y a los criados a sus amos. Las restantes guarniciones fueron vencidas de una en una. Veintitrés líderes rebeldes fueron ahorcados.

En Virginia había una compleja cadena de opresión. Los poblados indios eran saqueados por los blancos de la frontera, que a su vez padecían los impuestos y el control de la élite de Jamestown. Y toda la colonia era explotada por Inglaterra, que compraba el tabaco de los colonos al precio que ella dictaba y que para el rey suponían 100 000 libras anuales.

Según el testimonio del propio gobernador, la rebelión contra él contaba con el abrumador apoyo de la población virginiana. Un miembro de su Consejo informó de que la deserción era «casi general». y la atribuyó a las «perversas disposiciones[…]”

“Los criados que se unieron a la Rebelión de Bacon formaban parte de una extensa subclase de blancos muy pobres que llegaban a las colonias norteamericanas desde las ciudades europeas y cuyos gobiernos anhelaban su marcha. En Inglaterra, el desarrollo del comercio y del capitalismo en los siglos XVI y XVII, más el cercado de las tierras para la producción de lana, llenaron las ciudades de vagabundos. A partir del reinado de Isabel, se introdujeron leyes para castigarlos, encerrarlos en talleres de trabajos forzados o deportarlos.

En los siglos XVII y XVIII, a causa del exilio forzado, los engaños, las promesas, las mentiras y secuestros, unido a la necesidad urgente de escapar de las condiciones de vida en su país natal, los pobres que buscaban un pasaje a América se convirtieron en fuente de ingresos para negociantes, comerciantes, capitanes de navío, y, finalmente, para sus amos de América.”

“Después de firmar contratos en los que los inmigrantes aceptaban el pago de su pasaje a cambio de trabajar cinco o siete años para el amo, a menudo se les llevaba a la prisión hasta que zarpase el barco. Así no se escapaban. En el año 1619, la Casa de los Diputados de Virginia, nacida ese año como primera asamblea representativa de América (también fue el año de las primeras importaciones de esclavos negros), se “se encargó de estipular el registro y el cumplimiento de los contratos entre criados y amos. Como en todo contrato entre poderes desiguales, aunque en la documentación las partes aparecieran como iguales, el cumplimiento resultaba mucho más fácil para el amo que para el criado.

El viaje a América duraba ocho, diez o doce semanas, y los criados eran amontonados en los barcos con el mismo afán por conseguir beneficios que regía a los barcos negreros. Si el tiempo era malo, y el viaje duraba demasiado, se quedaban sin comida. Gotlieb Mittelberger, un músico que viajó de Alemania a América en 1750, escribió acerca del viaje:

Durante el viaje el barco se ve asediado por terribles señales de aflicción —pestes humos, horrores, vómitos, diferentes modalidades de mareo, fiebres, disentería, dolores de cabeza, calor, estreñimiento, furúnculos, escorbuto, cáncer, podredumbre bucal, y otras penalidades— todas ellas causadas por estar la comida pasada y demasiado salada, especialmente la carne, así como por el estado malo y sucio del agua. Añadan a esto la escasez de comida, el hambre, la sed, la escarcha, el calor, la humedad, el miedo, la miseria, la vejación, los lamentos y otros problemas. A bordo de nuestro barco , un día que tuvimos una gran tormenta, había una mujer que debía dar a luz, pero que en esas condiciones no podía. Pues la echaron al mar por una de las escotillas.”

“A los criados contratados se les compraba y vendía como a los esclavos. Un anuncio aparecido en el Virginia Gazette, el 28 de marzo de 1771, rezaba así:

Acaba de llegar en Leedstown el barco Justitia, con cerca de cien criados sanos, hombres, mujeres y niños. La venta empezará el martes 2 de Abril.”

Los criados pasaban en ocasiones miseria, hambre, no podían casarse o tener relaciones. No solían rebelarse, era más frecuente la huída. Pero los controles eran muy duros, y se reflejan en la propia constitución americana, donde se menciona que hay que devolver a su Estado a los que trabajan en una casa.

Una vez que dejaban de ser siervos las oportunidades eran limitadas. Unos pocos tenían la propiedad y los negocios.

Pasaje de: Zinn, Howard. “La otra historia de los Estados Unidos.” 1980.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)