miércoles, 25 de febrero de 2015

LA ALDEA MEDIEVAL

Las aldeas medievales son el centro de la vida en la Edad Media. Más del 90 % de la gente vivía en estas estructuras.

Muchas eran pequeños fuertes que con el tiempo dieron lugar a ciudades como en la imagen superior.

Imagen del lugar arriba y reconstrucción abajo

En la aldea se podía notar la estructura de la sociedad medieval , observa el esquema-dibujo de abajo y verás como desde el Rey todos están presentes en el entorno de la aldea.

La aldea era también un centro de cultura, las iglesias románicas tenía muchas imágenes y eran un libro en piedra en un mundo con pocos lectores.

Las aldeas medievales se situaban en torno a un castillo o una iglesia parroquial. Alrededor de la aldea estaban las tierras cultivadas, que se disponían en anillos concéntricos. En el primer anillo, inmediato a las casas, se situaban los pequeños huertos familiares. En el segundo, los viñedos, olivares y campos de cereal. Los límites del término correspondían al bosque, que ocupaba una gran extensión y era una despensa de frutos, leña y animales.

Algunos de los ejemplos de aldeas mejor conocidos son los de la Extremadura Aragonesa, es decir, las tierras del Sur de Aragón durante la Reconquista. Estas aldeas se agrupaban en las llamadas Comunidades de Aldeas, como la Comunidad de Teruel, donde destacó Escorihuela por la llamada Sentencia de Escorihuela, pleito que se considera el origen de la independencia municipal en Aragón.

Las dimensiones de una aldea medieval variaban en función del lugar de ubicación. Así, en las regiones más montañosas y más boscosas las aldeas eran más pequeñas, y estaban compuestas por cuatro o cinco familias que sumaban generalmente entre 25 o 30 miembros en total. Como ejemplo de este tipo de aldeas pequeñas podemos citar las aldeas gallegas, asturianas o vascas de la época.

En otros casos, las aldeas contaban con más familias, generalmente entre 20 y 40 familias. Este tipo de aldeas más amplias se daban en lugares más secos y más llanos. Lugares especialmente dedicados a la agricultura, que en aquella época se situaban en tierras de Castilla y de Cataluña, de forma especial.

El número de familias dependía, además, del término geográfico del que dispusiera la aldea. En aquella época cada aldea tenía reconocido un espacio físico de cultivo y de bosque. Así, si el número de habitantes de la aldea sufría un aumento excesivo, el espacio reconocido podría no ser suficiente para garantizar el alimento de todos los miembros de la aldea.

Composición de la familia campesina

Las familias campesinas eran, fundamentalmente, familias nucleares, es decir, que se trataba de familias constituidas por padres e hijos. Esto era así ya que en aquella época la esperanza de vida era muy corta, situándose en torno a los 30 o 35 años. También hay que tener en cuenta que en aquella época había un alto índice de mortandad, y sólo la mitad de los niños y niñas solía llegar a cumplir los diez años de edad.

Este alto índice de mortandad existente en la época llevaba a las familias campesinas de entonces a intentar compensarlo con la búsqueda de una prole numerosa. De esta forma, lo normal en aquellas aldeas era que cada familia tuviese un número de hijos amplio, que generalmente solía oscilar entre los siete y los ocho hijos.

Las viviendas de los campesinos

La vivienda campesina de la época medieval consistía, generalmente, en un habitáculo rectangular con unas dimensiones muy pequeñas, que oscilaban entre los ocho y los diez metros de largo por tres o cuatro metros de ancho. Estas casas campesinas carecían de ventanas y sus muros generalmente estaban construidos con maderas y con barro.

Su distribución interior era muy sencilla, consisitiendo básicamente en dos espacios, uno de ellos reservado para los animales y el otro reservado para las personas. El espacio central del habitáculo era el fuego y el perol, generalmente colgado del techo y en torno al cual se comía y se dormía. Para dormir bastaban unas brazadas de paja extendidas en el suelo.

Este tipo de viviendas fueron modificándose y recibiendo ciertas mejoras a partir del siglo XIII. A partir de esta fecha los materiales empleados para su construcción fueron más duraderos, empleándose piedra o granito en el norte y adobe en tierras de Castilla. El perol perdió su lugar central y el espacio dedicado a las personas se dividió entre el dedicado a la cocina y el dedicado a dormitorio.

La alimentación en la aldea medieval

La base de la dieta en la aldea medieval estaba compuesta por legumbres cocidas, harina y carne de cerdo. La patata todavía era una gran desconocida y la dieta se completaba con algunos frutos silvestres. La dieta también contemplaba algunos ajos, cebollas, queso y pan. Las bebidas más frecuentes para acompañar a la dieta eran el vino, la sidra y la cerveza.

La vida cotidiana en la aldea medieval

El ritmo de cualquier aldea medieval estaba marcado por la luz solar. Las labores diarias comenzaban al salir el sol y finalizaban con su ocultación. Generalmente, el día quedaba dividido en tres partes, la primera parta abarcaba desde el alba hasta una hora antes del mediodía, momento en que se realizaba la comida principal.

La segunda parte del día era la comprendida entre la comida y la puesta de sol, momento en el que se realizaba la cena. Después de la cena, sobre todo en invierno cuando las noches eran más largas, llegaba el momento de las conversaciones y de los cuentos y oraciones en familia. Un momento empleado para descansar y compartir.

Aldea y castillo controlando un puente.

Aldea de vigilancia de un valle, como Frías sobre el Ebro.

Casa Campesina

Interior de una Taberna.

LABORES AGRÍCOLAS.

La imagen tradicional de Octubre es la siembra en París, bajo las murallas del Palacio del Louvre. Como el mes de junio, la escena tiene lugar en la orilla izquierda del Sena, en un campo cerca de la mansión de Nesle, frente al Louvre, la poderosa fortaleza reconstruida por Carlos V.

En primer plano, a la izquierda, un campesino a caballo rastrilla un campo. La grada o rastrillado se acentúa con ayuda de una piedra grande que permite que los dientes del rastrillo penetren más profundamente en la tierra.

A la derecha, otro hombre siembra sobre la marcha. Urracas y cuervos están picoteando semillas cerca de una bolsa blanca llena de granos y una alforja. Al fondo del campo se ve un espantapájaros que representa un arquero - hombre de armas bastante impopular en aquel momento - con los brazos extendidos para tratar de disuadir a las aves. En la Edad Media, las urracas y cuervos se consideraban criaturas del demonio y de mal agüero.

Hoja ilustrada, correspondiente al mes de Febrero, del libro de horas Las muy ricas horas del Duque de Berry (Les Très Riches Heures du Duc de Berry) considerado como el manuscrito ilustrado más importante del siglo XV enmarcado dentro arte gótico.

Un recinto vallado rodea una granja con un corral de ovejas y, a su derecha, cuatro colmenas y un palomar. Dentro de la casa, una mujer y dos hombres jóvenes se calientan delante del fuego. En el exterior en un paisaje nevado, un hombre corta un árbol con un hacha, con gavillas a sus pies, mientras otro cubierto con una capa-manta sopla sobre sus manos para calentarse. Además en la lejanía, una tercera persona conduce un asno cargado de madera hacia el pueblo vecino.

En la parte superior se ve la representación de la carta astral, con textos en latín, correspondiente al mes de Febrero: signos zodiacales (acuario y piscis), estrellas e inclinación del Sol entre otros aspectos astrológicos.

El manuscrito se conserva actualmente en el Museo Condé de Chantilly (Francia).

El trabajo en julio que se representa en la pintura es la cosecha y el esquilado de ovejas. Debe apretar el calor, dos campesinos ligeros de ropa se protegen del sol con sombreros de paja mientras siegan el trigo utilizando una hoz y una varita. Utilizando la varita separan un manojo de trigo del que cortan los tallos lanzando la hoz. Los segadores avanzan hacia el exterior de la parcela, girando hasta acabar en el centro de la misma. Uno de ellos lleva en el cinturón una piedra de afilar. Al otro lado del río otras dos personas, una de ellas una mujer, cortan la lana de las ovejas utilizando tijeras de esquilar de la época: forces. A su alrededor las ovejas pastan.

Salvo unas montañas imaginarias, el paisaje muestra al río Boivre en el primer plano que desemboca en el río Clain, a los pies del palacio condal de Poitiers. El palacio fue reconstruido por el duque de Berry despúes de que fuera parcialmente destruido por un incendio.

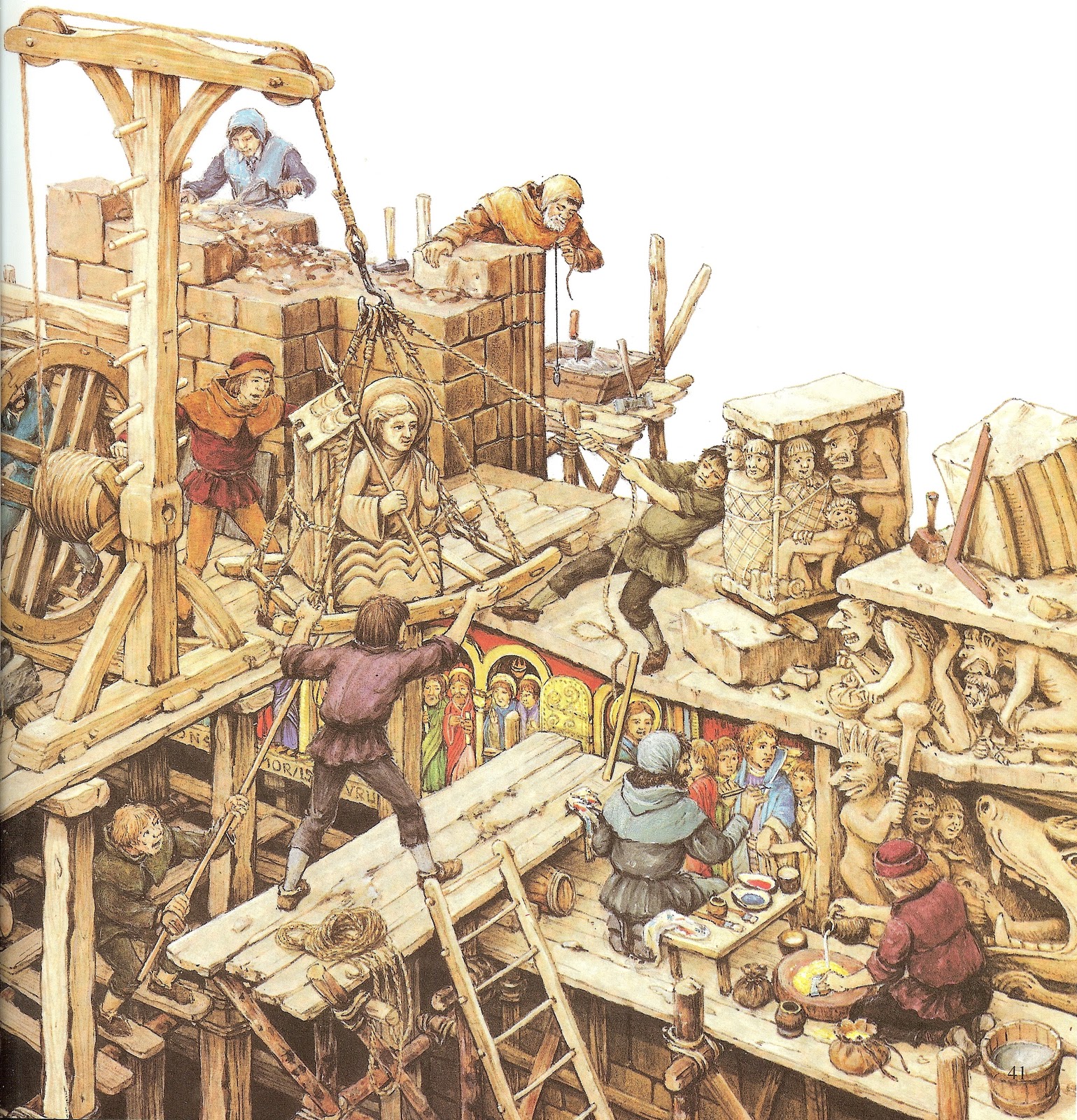

ALDEANOS CONSTRUCTORES.

la mayoría de las aldeas tenían su templo, las gentes que se esforzaron en aquellos siglos por tener la iglesia más digna, la parroquia más noble que sus recursos posibilitaban y que en muchos casos se han mantenido desde entonces y hasta nuestros días como emblema del lugar, como edificio de referencia, es igualmente la plasmación de una mentalidad, de una organización social, de un sistema económico, de unos métodos de trabajo, en definitiva, de unos modos de vida y una forma de ver el mundo muy particular.

ENLACES:

-VIDA COTIDIANA EN LA EDAD MEDIA. Arteguía.

ACTIVIDAD :

En el BLOG coloca 10 preguntas con un formulario de DRIVE sobre el tema.

martes, 24 de febrero de 2015

EL MUNDO SEFARDÍ

El profeta Abdías : «los desterrados de Jerusalem que están en Sefarad» (Abdías 20)

Sefarad es el nombre judío para la España medieval,<<...16 siglos de estrecha convivencia, no siempre pacífica, que se rompió con el Decreto de Expulsión, dictado por los Reyes Católicos, nudo gordiano de la historiografía hispánica...>>

Los exégetas judíos de la Biblia identificaron Sefarad con Hispania al menos desde el Targum de Jonatán, traducción al arameo de los libros proféticos realizada por Jonatán Ben Uziel, de cronología discutida, pero probablemente de época romana. A partir de ese momento será habitual en la literatura hebrea postbíblica referirse a la península con el nombre de Sefarad. Aparece en las obras de autores sefardíes como Isaac Abravanel y Salomón ben Verga.

Los primeros judíos debieron llegar a Hispania como esclavos o como prisioneros de los romanos, tras la destrucción del Templo de Jerusalén realizada por Tito en el 70 d.C.. Es un punto todavía oscuro de nuestra Historia.

El apóstol Pablo proyectó visitar España, indudablemente para tomar contacto con una comunidad judeocristiana allí existente. Las noticias más tempranas que tenemos del periodo: Severo, obispo de Mallorca, en carta escrita el año 418, nos ofrece un relato de la conversión forzada de los judíos de Menorca. En Magona (Mahón) y por instigación del obispo estallaron de repente violentas luchas callejeras entre judíos y cristianos. La sinagoga fue presa de las llamas. Los judíos se animaban unos a otros a imitar a los mártires macabeos muriendo por su fe. Las mujeres sobresalieron especialmente en el heroísmo y el sacrificio. Unos cuantos hombres lograron ocultarse durante algunos días en los bosques y en los desfiladeros, pero todo su empeño por alcanzar el mar y escapar del lugar de persecución resultó baldío. Los miembros más distinguidos de la comunidad se rindieron. Severo asegura haber ganado quinientas cuarenta almas judías en aquella isla.

La presencia de comunidades judías en la época visigoda, como poseedores de tierra, un atributo de riqueza en el mundo antiguo, hasta que con el rey Egica (687-702) se ordenó la expropiación a favor del fisco de las tierras de aquellos propietarios judíos que se negasen a convertirse al cristianismo, antes se les había prohibido trabajar la tierra en domingo.<<... La posesión de la tierra por parte de los judíos pasaba a ser así ilegal, una situación que muchos eludieron con falsas conversiones, como ocurrió tras el decreto de Expulsión durante los Reyes Católicos...>>

Entre otras disposiciones visigodas estaba la prohibición a los terratenientes judíos de poseer esclavos cristianos. Se trataba así de acabar con conversiones forzadas al judaísmo. En este punto el Convilio IV de Toledo considera criminal que "los siervos de Cristo sirvan a los ministros del Anticristo".

Lucena, teocracia judía

Lucena es una ciudad de la provincia de Córdoba, Andalucía. Su nombre proviene de Eli ossana (del hebreo אלי הושענא Dios nos salve), nombre con el cual fue llamada originalmente por los judíos, mientras que los musulmanes la denominaban اليشانة al-Yussana.

Su papel en la primera época musulmana es importantísimo por ser núcleo principal de la población judía en Al-Ándalus. De hecho, Lucena estuvo habitada exclusivamente por judíos entre los siglos IX y XII y su contribución a la cultura ha sido primordial. Estuvo en ella una importante escuela universitaria judía, muchos de cuyos sabios viajarían más tarde a Toledo a fundar la Escuela de traductores.

De la época judía queda un elenco de pequeñas y estrechas calles en el centro de la localidad, alrededor de la antigua sinagoga, llamada la Judería (siglos IX al XI). En 1148 la “Ciudad de los Judíos” fue invadida y arrasada por los almohades ante la negativa de aquéllos de convertirse al Islam. Los supervivientes se dirigieron hacia el norte encontrando en Toledo la tolerancia necesaria para erigir otra comunidad donde la cultura judía pudo desarrollarse en gran manera.

El poeta judío Abraham ben Meir ibn Ezra cantó en estas lamentaciones o qinoth, la terrible ruina de Lucena y la destrucción de las aljamas judías andalusíes provocadas por los almohades:

"Mis ojos... lloran... por la ciudad de Lucena... Cómo quedó abandonada Córdoba... No queda un solo judío ni en Jaén ni en Almería. Tampoco queda vida (judía) en Mallorca ni en Málaga. Los residuos judíos son duramente abatidos..."

“El llanto de mis ojos, como llanto de avestruz, es por la ciudad de Eliossana; libre de tachas, aparte allí moró la cautiva comunidad, sin cesar hasta cumplir la fecha de mil setenta años; pero vino su día, huyó de su gente y ella quedó como viuda, huérfana de Ley, sin Escritura, sellada la Mishná, el Talmud estéril se tornó y todo su esplendor perdió...”

El profesor de la Universidad de Tel-Aviv, Yosef Rivlin, ha rastreado la presencia de Lucena en los documentos encontrados en la geniza de El Cairo, de los que a su juicio se deduce el importante papel de la comunidad judía en el siglo XI. Esta geniza, a diferencia de otros casos en los que los documentos eran enterrados, permaneció tapiada en la sinagoga de Ben Esra y fue descubierta a principios del siglo XIX, legando a la investigación centenares de miles de documentos de todo tipo, entre ellos un cuerpo documental de 31 páginas, con 45 documentos en hebreo y tres en arameo redactados en Lucena y descubierto por Rivlin, que permite descubrir las fuentes de los textos y de la argumentación haláquica vigente en la ciudad y los lazos que la comunidad tenía con la academia de Sura, en Babilonia, así como la vida del municipio, sus calles y mercados, el carácter de las transacciones comerciales que se realizaban, los contratos matrimoniales y las demandas de divorcio o las profesiones.

COMERCIO Según Rivlin, la mayoría de la gente se ganaba la vida en el trabajo de la agricultura, pero también sabemos de profesiones especiales: la compra de legados o el agente pagado, actual abogado y el floreciente comercio, incluso marítimo.

Señaló Rivlin que en pleno periodo del dominio musulmán, Lucena fue célebre por ser "una ciudad enteramente judía" y, según la tradición, fue fundada por judíos. Algunas famosas familias sostenían que su asentamiento en Lucena remontaba ya a la época de Nabucodonosor. Rivlin expuso que lsaac Abravanel relacionaba el nombre de la ciudad con la ciudad bíblica de Luz. Hasta el siglo XII, Lucena fue centro cultural del judaísmo en Al-Andalus. Natronay Gaón escribió en el año 853 "que Alisana (nombre árabe de Lucena) era un lugar judío sin gentil alguno" y en el XI, Alfasi fue el jefe de la yeshivá de Lucena.

En la España califal existió una teocracia judía en la ciudad de Lucena,que conocemos en la actualidad gracias al descubrimiento reciente de una gran necróplis con 346 tumbas durante las obras de la vairante de esta población cordobesa. Sólo llegaron en óptimo estado los restos de 116 tumbas. El enterramiento sigue el ritual más ortodoxo. Es el de inhumación, en fosa y siempre sobre tierra estéril. El cadáver no debía contaminarse con el contaco directo con la tierra. Los individuos se despositan siempre de forma individual, en decúbito supino, con una orientación del cuerpo de este a oeste. O lo que es lo mismo, miran hacia el templo de Jerusalén. El estudio de los restos óseos, realizado por la Universidad de Granada,ha permitido conocer el modo de vida y hasta la alimentación de la comunidad hebrea. Su dieta estaba basada mayoritariamente en la ingesta de arroz y trigo, y en menor medida, carne y pescado

En las tumbas no aparecen ningún tipo de ajuar, tanto ritual como de adorno, ni tampoco elementos de sujeción del sudario (agujas o alfileres). Tiene su explicación. La muerte nos iguala a todos. Además, nada de la tierra es importante a la hora de emprender ese camino sin retorno.

Importantes Alhamas fueron Lorca y Besalú

Actividades.

Debemos de realizar una entrada sobre SEFARAD en nuestro blog.

con el siguiente esquema:

-Origen de los Judíos en la Península.

-Vida en una Alhama: la sinagoga , las casas y la actividad económica.

-El final de los Judíos: siglo XIV-XV.

SEFARAD:

Los Judíos en España. Wikipedia.

LORCA:

LUCENA:

DOCUMENTOS:

-Decreto de expulsión.(1492)

VÍDEOS:

PRENSA:

ENLACES:

LAS CORTES EN LA EDAD MEDIA

ENLACES:

-BIBLIOTECA GONZALO DE BERCEO. EN ESPECIAL EL APARTADO DE JULIO VALDEÓN.

-WIKIPEDIA.

-http://www.hispanidad.info/cortes.htm.

-JUSTIPEDIA.

Con los enlaces desarrolla un informe, CON IMÁGENES Y DIAGRAMAS, sobre esta institución política siguiendo estos puntos:

ACTIVIDADES:

-DESCRIBE EL ORIGEN DE LAS CORTES.

-COMPOSICIÓN DE LAS CORTES:

-QUIÉNES ERAN LOS

REPRESENTANTES DE LAS CIUDADES.

-QUÉ PAPEL POLÍTICO JUGARON.

-CONFLICTOS EN TORNO A LAS CORTES.

lunes, 23 de febrero de 2015

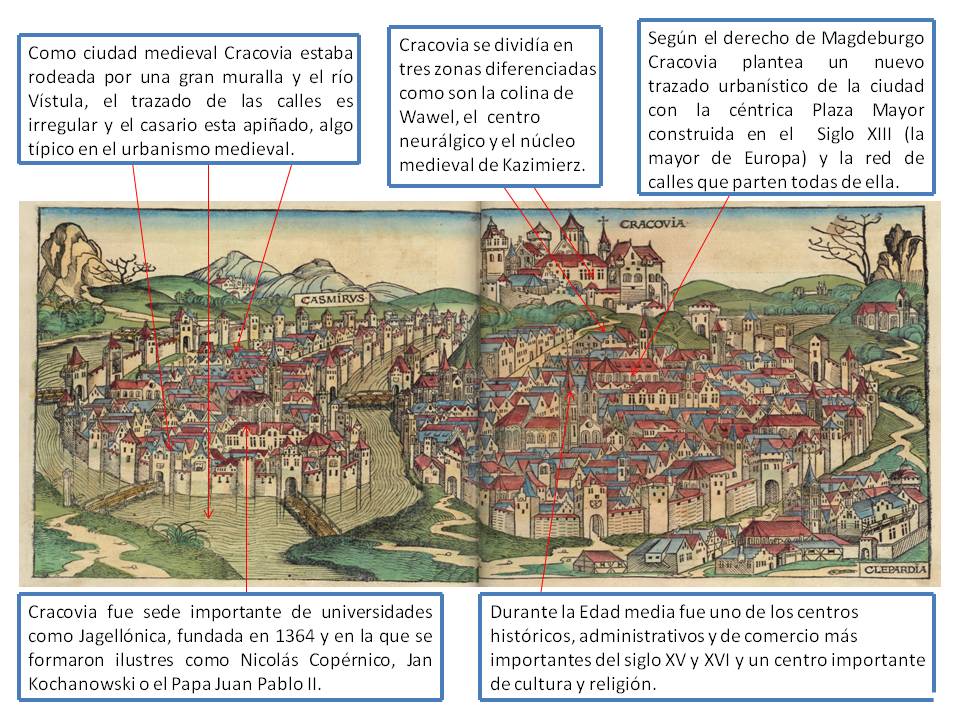

La ciudad medieval

Las ciudades medievales eran difíciles de imaginar. Las calles acumulaban toda la suciedad urbana, algo que no cambió hasta tiempos recientes.

“Las calles eran malolientes. La polución, que tanto preocupa a nuestros contemporáneos, también causaba bastantes problemas a la gente de la Edad Media. Una famosa anécdota, incluida en las Chroniques de Saint-Denis, relataba algo que le sucedió a Felipe Augusto: «Un día que el rey recorría su palacio […], se apoyó en el alféizar de una ventana para tomar aire. Pero las carretas que pasaban por los caminos removían tanto el barro y las inmundicias de la calle, que se levantó una hediondez casi insoportable y subió hasta la ventana donde se encontraba el rey. Cuando el monarca sintió ese olor espantoso, se alejó de la ventana, con el estómago revuelto».

Los retretes eran escasos. Sólo las viviendas de los ricos los tenían, y eran rudimentarios. Era habitual vaciar por las ventanas recipientes llenos de orina o agua sucia. Un documento de 1342 relativo a Périgueux recordaba que «para el buen orden de la ciudad, debía cuidarse siempre que no se arrojaran por las ventanas aguas fétidas y podridas que envenenaban el aire y a la gente del vecindario». Pero en Angers se produjeron «graves inconvenientes de peste y mortandad que con frecuencia afligieron a esta ciudad, por algunos campesinos rústicos y habitantes de la misma no tienen retretes [letrinas] en su casa, y hacen poner y tirar al pavimento de tarde y de noche repulsivas y abominables inmundicias, de las que la ciudad está muy infestada». Las plazas públicas tampoco se salvaban. En 1374, la de Châtelet estaba llena de «fango, basura e inmundicias que estaban allí y afluían día tras día». Incluso en 1483, al abrir una calle, el concejo municipal de Rouen señaló que la «había cerrado con dos puertas a causa de las porquerías que hacía el pueblo».

Los animales deambulaban entre los transeúntes. Cadáveres de perros y caballos se esparcían por toda la ciudad y sus alrededores, hasta que el hedor obligó a la administración a intervenir. A veces aparecían también cadáveres de personas que habían sido víctimas de un asesinato, abandonados en las zanjas de desagüe de la ciudad, y algunos ahorcados permanecían colgados para servir de ejemplo.”

La ciudad no tenía una diferencia de funciones clara con las aldeas del entorno, eran normales los animales de granja en sus calles

“tenían cerdos en el interior de las murallas, a pesar de las prohibiciones. En 1131, el caballo de Felipe, el hijo mayor de Luis VI el Gordo, chocó contra uno de ellos, arrojó a su jinete contra una enorme piedra, lo pisó con sus patas y lo aplastó bajo el peso de su cuerpo.

Los carniceros y los matarifes trabajaban en el centro de la ciudad: degollaban y descuartizaban los animales, cuya sangre corría por las calles, porque escaseaban los mataderos, que, por otra parte, debían estar fuera de la ciudad. Una ordenanza real de junio de 1366 referida a las carnicerías de la calle Sainte-Geneviève de París —por lo tanto, en el corazón del Barrio Latino— se hizo eco de las quejas de la Universidad y de los particulares: «Los carniceros mataban a sus animales en sus casas, y tiraban la sangre y los desperdicios de esos animales, tanto de día como de noche, a la calle Sainte-Geneviève, y muchas veces guardaban los desperdicios y la sangre de los susodichos animales en pozos o letrinas que tenían en sus casas, durante tanto tiempo que se corrompían..."

Las murallas intensificaron la suciedad:

“Las cosas empeoraron durante la guerra de los Cien Años. La construcción de murallas volvió más estrecho el espacio urbano, y mantuvo y aumentó los problemas ambientales, a pesar de las medidas que se tomaron para permitir la evacuación de las aguas residuales y los desechos. La afluencia de visitantes para las fiestas, por ejemplo, en ocasión de las entradas reales, y en particular la llegada de soldados, no contribuyeron precisamente a mejorar la situación. En cuanto a los asedios, eran catastróficos para la higiene urbana. Además, las ciudades estaban abarrotadas de refugiados.”

Las autoridades intentaron cambiar la situación:

“en ese mismo año 1374, la duquesa Margarita ordenó a la municipalidad de Dijon que procediera a una profunda limpieza. En aquel momento, la calle Grands-Champs de Dijon «estaba absolutamente llena de estiércol, tierra y otras inmundicias, hasta el punto de que los carros sólo podían pasar por allí con grandes dificultades, y esas inmundicias producían un gran hedor e infecciones».”

Pasaje de: Verdon, Jean. “Sombras y luces de la Edad Media.”

No todo era un desastre en las ciudades medievales. Eran muy adecuadas para su territorio, tenían pocos habitantes vistas desde la perspectivas actual, las enfermedades y hambre daban lugar a una alta mortalidad, siempre demandaban gente para su crecimiento.

Eran centro del comercio local con sus ferias y mercados. algunas ciudades vivieron un fuerte desarrollo comercial como cuenta David Abufalia:

“El ascenso de Pisa y Génova resulta casi tan misterioso como el de Amalfi, y el asombroso éxito de estas ciudades, que consiguieron limpiar el Mediterráneo occidental de piratas y crear rutas mercantiles sostenidas por colonizadores y asentamientos de mercaderes en puntos tan orientales como Tierra Santa, Egipto y Bizancio, acrecienta todavía más el misterio.”

“En tiempos de Benjamín de Tudela, Barcelona era todavía «una pequeña y hermosa ciudad», aunque insiste que alrededor de 1160 la visitaban mercaderes de Italia y todo el Mediterráneo.3 Sin embargo, en aquel momento, la ciudad vivía horas bajas, porque, si había una ciudad española en las costas mediterráneas que en el siglo XI había parecido estar a punto de vivir un gran auge, esta era la Barcelona cristiana. Gobernada por sus enérgicos y belicosos condes, que disfrutaban amenazando y asaltando los reinos musulmanes dispersos por el sur de España, la ciudad percibía grandes sumas de dinero procedentes de tributos que inyectaban oro en la economía y alentaban a los comerciantes prósperos como por ejemplo Ricart Guillem a invertir en viñedos, huertos y otras propiedades en las zonas limítrofes al oeste de Barcelona (cerca de las Ramblas modernas). Ricart, hijo de un castellano, era una estrella en ascenso en Barcelona: combatió contra el pendenciero mercenario El Cid en el año 1090 y viajó a la Zaragoza musulmana para cambiar plata por oro. Sin embargo, este primer auge de Barcelona fue breve, y le siguió un largo invierno; a finales del siglo XI, los almorávides se instalaron “en el sur de España y los tributos dejaron de llegar a Barcelona..."

“En la década de 1270, una viuda de clase media, María de Malla, de Barcelona, comerciaba con Constantinopla y el Egeo y enviaba a sus hijos a buscar la almáciga (muy valorada como goma de mascar); María exportaba tejidos de calidad a Oriente, incluyendo linos de Châlons, en el norte de Francia. La gran especialidad de la familia de Malla era el comercio de pieles, entre ellas las de lobo y zorro.30 A los catalanes se les había concedido el derecho de construir caravasares gestionados por sus propios cónsules en Túnez, Bugía y otras ciudades norteafricanas, y los consulados de ultramar podían llegar a generar grandes beneficios. Jaime I, indignado al descubrir en 1259 lo poco que le pagaba de alquiler el cónsul catalán en Túnez, le triplicó el importe de inmediato. Otro foco de la penetración catalana fue Alejandría, donde, en la década de 1290, los de Malla buscaban semillas de lino y pimienta. En el siglo XIV, el rey Jaime II de Aragón intentó persuadir al sultán de Egipto para que le concediera autoridad protectora sobre algunos de los Santos Lugares cristianos en Palestina, y el sultán le prometió reliquias de la Pasión de Cristo[…]”

“Como es natural, los catalanes querían disputarles el monopolio del comercio de especias con Oriente a los italianos. Ahora bien, su verdadera fuerza radicaba en la red que habían creado en el Mediterráneo occidental. Los catalanes, los pisanos y los genoveses se abrían paso a empujones en las calles del amplio barrio extranjero de Túnez, una concesión llena de caravasares, tabernas e iglesias. El acceso a los puertos del norte de África significaba poder acceder a las rutas a través del Sahara por las que llegaba el oro, y los catalanes llevaron a estos territorios tejidos de lino y lana de Flandes y del norte de Francia y, a medida que su propia industria textil se fue ampliando después de 1300, también tejidos de calidad producidos en Barcelona y Lérida. Llevaron asimismo sal, que abundaba en Ibiza, dominada por los catalanes, en el sur de Cerdeña y en el oeste de Sicilia, pero que escaseaba en los desiertos al sur del norte de África, y que en ocasiones se utilizaba en esta región como moneda de cambio por derecho propio. Barcelona, en el siglo XIII, prosperaba y crecía rápidamente y los catalanes se aseguraron de tener reservas de alimentos suficientes para una ciudad en crecimiento. Sicilia no tardó en convertirse en el centro de su comercio de trigo, que se transportaba en grandes y voluminosos barcos redondos, y su gestión tuvo tanto éxito que ya incluso en la década de 1260 empezaron a suministrar trigo siciliano a otros puntos del Mediterráneo: Túnez, cuyo campo nunca se había recuperado de la devastación causada por las tribus árabes en el norte de África en el siglo XI; Génova y Pisa, de las que se hubiese podido esperar que cuidasen de sus propios suministros; y las ciudades de Provenza. Un contrato comercial de finales de la década de 1280 se limitaba a exigir que el barco Bonaventura, recién llegado al puerto de Palermo, debía zarpar hacia Agrigento donde sería cargado «con la mayor cantidad de trigo que dicho barco pueda soportar y llevar».

Los catalanes se especializaron en otro tipo de carga: los esclavos, descritos de diversas maneras como «negro», «oliva», o «blanco» y que, por lo general, solían ser musulmanes cautivos del norte de África. Se vendían en Mallorca, Palermo y Valencia y solían dedicarse al servicio doméstico en las casas de sus propietarios catalanes e italianos. En 1287, el rey de Aragón decidió que los menorquines eran culpables de traición, declaró nulo el tratado de rendición de 1231, invadió la isla y esclavizó a toda la población, que se vio dispersada por todo el Mediterráneo; durante un tiempo hubo una saturación en el mercado de esclavos. Los esclavos más afortunados y con mejores relaciones podían ser rescatados por sus correligionarios; los musulmanes, los judíos y los cristianos tenían un fondo para el rescate de los suyos, y las órdenes religiosas de los trinitarios y de los mercedarios, bien representadas en Cataluña y Provenza, se especializaron en el rescate de cristianos que habían caído en poder de los musulmanes. La imagen de la joven secuestrada en las costas del sur de Francia por los piratas sarracenos era un tema común en el romancero medieval, pero los catalanes estaban muy bien preparados para responder de la misma manera; irrumpieron con fuerza en las redes comerciales mediterráneas a través de la piratería, además de con empresas honestas.”

Pasaje de: Abulafia, David. “El gran mar: una historia humana del Mediterráneo"

ENLACES:

-YOU TUBE:

ACTIVIDADES:

ELABORA UNA ENTRA SOBRE LA CIUDAD MEDIEVAL, CON IMÁGENES, VÍDEOS, CUADROS,ETC...

ACTIVIDAD DE TUTORÍA. 24 DE FEBRERO DE 2015

Inteligencia emocional.

Visita la presentación.

Crea una presentación sobre el tema en DRIVE, debes enlazar la presentación a una entrada de BLOG.

Visita la presentación.

Crea una presentación sobre el tema en DRIVE, debes enlazar la presentación a una entrada de BLOG.

LITERATURA MEDIEVAL

ENLACES:

-WIKIPEDIA.

-CNICE. PROYECTO CICEROS.

-LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA DEL SIGLO XIV. PNTIC. DIEGO BERNAL ORTEGA.

-LOS CUENTOS DEL CONDE DE LUCANOR.

Debes de leer un cuento y hablar sobre el en el BLOG.

-las coplas a la muerte de su padre. JORGE MANRIQUE. VESIÓN MODERNIZADA DE LA BIBLIOTECA CERVANTES. EN LA WIKIPEDIA.

Debes de leer EL POEMA y hablar sobre el en el BLOG.

ENLACE A IMÁGENES.

domingo, 22 de febrero de 2015

FEUDALISMO.

VISITA LOS SIGUIENTES ENLACES:

-WIKIPEDIA.

-LIBROSVIVOS.NET DE SM. Lee los temas elabora un esquema y respode a las actividades 05.

-ECONOMÍA Y SISTEMA FEUDAL. Lee los contenidos y elabora las actividades.

-LA SOCIEDAD FEUDAL. Lee los contenidos y elabora las actividades.

-WEBQUEST SOBRE LA SOCIEDAD FEUDAL.

PRESENTACIONES SOBRE EL FEUDALISMO:

-WIKIPEDIA.

-LIBROSVIVOS.NET DE SM. Lee los temas elabora un esquema y respode a las actividades 05.

-ECONOMÍA Y SISTEMA FEUDAL. Lee los contenidos y elabora las actividades.

-LA SOCIEDAD FEUDAL. Lee los contenidos y elabora las actividades.

-WEBQUEST SOBRE LA SOCIEDAD FEUDAL.

PRESENTACIONES SOBRE EL FEUDALISMO:

Feudalismo 3 from Mª Auxiliadora de la Torre

Otras tareas complementarias: Juan Romero. Adaptación de materiales de Santillana y VicensVives.

Lecciones de Historia: Rosa Liarte.

Otras tareas complementarias: Juan Romero. Adaptación de materiales de Santillana y VicensVives.

Lecciones de Historia: Rosa Liarte.

Análisis de la Película: La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)

ENLACES:

1.-Wikipedia: Mortadelo y Filemón.

2.-La gran aventura de Mortadelo y Filemón.

ACTIVIDAD:

Elabora una entrada sobre la película.

-Con un resumen del argumento.

-Describe algunos de los protagonistas.

-Estudia a los principales personajes.

jueves, 19 de febrero de 2015

miércoles, 18 de febrero de 2015

En el artículo de EL PAÍS: Un libro autobiográfico y un documental celebran al editor John G. Morris.se hace una reflexión entre la vida de un editor y la historia del siglo XX.

ACTIVIDADES:

1-Leer el artículo de EL PAÍS.

2.- En el enlace de Imágenes que cuentan historias: debes intentar reconstruir la aventura que hay detrás de algunas de las imágenes de esta galería. En una entra en tu BLOG , narra, documentando con información de artículos y otras imágenes cualquiera de las historia que hay en las fotos expuestas.

2.-Busca quién es Robert Capa y qué relación tiene con España. Elabora una biografía del fotógrafo en tu blog.

Enlaces:Capa reencontrado.Viaje a la URSS de Capa y Steinbeck.Capa corre junto a Azaña y Negrín.Imágenes de una guerra.

3.-Reconstruye en tu blog la vida e influencia de Agustí Centelles.

SUSTANTIVOS

El sustantivo es la palabra que nombra a personas, animales o cosas. Los sustantivos tienen género y número. El género se refiere a que pueden ser másculino o femenino. Pueden ir acompañados de artículos. Por ejemplo:

- El viento.

- La mirada.

Dentro de las oraciones, el sustantivo puede funcionar como sujeto. Por ejemplo:

El viento movió las ramas del árbol, toda la noche. (sustantivo sujeto: viento)

Los sustantivos se pueden definir como palabras que se emplean para designar directamente elementos, ideas, animales o personas. Son palabras que se denominan así, porque expresan una sustancia o un objeto al que se hace referencia.

Según el género, en castellano, los sustantivos se clasifican en: Sustantivos masculinos: El género masculino de un nombre frecuentemente lleva el morfema de género –o al final de la forma de singular (libro, niño, sombrero), aunque existen algunas excepciones ya que palabras que acaban en –o son femeninas como la foto(grafía), la mano, la moto(cicleta). También existen nombres masculinos acabados en consonante alveolar (árbol, ataúd, alias, armazón, ...). La mejor prueba para determinar el género de cualquier sustantivo es comprobar si la palabra requiere un artículo masculino (el, un, etc.). Por lo demás, los días de la semana, los meses del año, los puntos cardinales y los números son masculinos.

Sustantivos femeninos: El género femenino de un sustantivo se determina añadiendo el morfema de género –a (niña, vaca, mesa, ventana, ...). Anteponiendo un artículo femenino (la, una, etc.) a una palabra y viendo si es gramaticalmente aceptable la expresión se conoce el género. Las letras del alfabeto son femeninas. Existen unas pocas palabras acabadas en -a que son masculinas el día, el mapa, el clima, el cometa, el planeta. Y las palabras en -ista pueden ser masculinas o femeninas según el contexto.

Sustantivos neutros: Los conceptos abstractos son de género neutro. Ejemplos: lo bueno, lo malo, lo importante, lo contrario. En español generalmente esta categoría sólo está formada por adjetivos sustantivizados en singular.

Sustantivos ambiguos: Son los nombres referidos a cosas que se usan, sin cambiar de significado, tanto en femenino como en masculino: "el" mar (culto), "la" mar (coloquial); arte "moderno", artes "plásticas"; "el" vodka, "la" vodka; "el" calor, "la" calor. No deben confundirse con los sustantivos para personas que cambian según el género de estas, como el/la artista, que son llamados sustantivos comunes en cuanto al género.

Cuando el género gramatical del sustantivo sirve para diferenciar el sexo (género semántico) se manifiesta:

Con la terminación -o, -e o consonante para el masculino y -a, -esa, -ina, -isa, -itriz para el femenino

Heterónimo: Cuando se usan palabras diferentes. Ejemplo: caballo/yegua.

Cuando se cambia el género gramatical del determinante y se mantiene el del sustantivo. Ejemplo: el joven/la joven. Estos sustantivos son denominados comunes en cuanto al género gramatical.

Epiceno: A algunos sustantivos que se refieren a animales pero que mantienen la misma forma para el masculino y el femenino, se les añaden términos como "macho" o "hembra" para diferenciar el sexo (género semántico).

Cuando el género gramatical del sustantivo no sirve para diferenciar el sexo (género semántico) se manifiesta:

Con las terminaciones -o para el masculino y la -a para el femenino, determinan diferencia de tamaño, forma o diferenciación árbol-fruta. Ejemplo: huerto/huerta (tamaño), jarra/jarro (forma), naranja/naranjo (fruta-árbol).

Homónimo: Cambiando el género gramatical del determinativo que lo acompaña, varia el significado del sustantivo. Ejemplo: el capital/la capital.

Clasificación según el tipo de referente[editar]

Los sustantivos sirven para designar y como tales tienen algún tipo de referente:

Nombres propios: María, Felipe, Ana, Juan. Tiene referencia única y carecen de significado lingüístico.

Sustantivos comunes concretos: casa, flor, camión, estrella. En general, su referencia es un conjunto o clase de objetos, animales o personas directamente tangibles.

Sustantivos comunes abstractos: esperanza, fe, amor, solidaridad. Designan propiedades, abstracciones o ideas. En idioma español, estas palabras generalmente no tienen plural, y cuando pluralizan tienen un matiz de significado ligeramente distinto, más concreto.

Clasificación por número[editar]

Artículo principal: Número gramatical

Clasificación por número en castellano[editar]

Según el número, en castellano, los sustantivos se clasifican en:

Sustantivos singulares: si el número de objetos a los que hace referencia el nombre es único. En singular, los sustantivos no tienen ningún morfema de número.

Sustantivos plurales: si el número de objetos a los que hace referencia el nombre son varios o más de uno.

Sustantivos colectivos: se trata de formas de singular, que morfosintácticamente son como cualquier otra forma de singular, pero que tienen como referencia un grupo concreto de entidades: la armada, la manada, una banda, ...

Otras formas de clasificación[editar]

Según la semántica, los sustantivos se clasifican en:

Sustantivos concretos: representan conceptos independientes. Son nombres de cosas que pueden percibirse con los sentidos del cuerpo o que imaginamos como realidad, por ejemplo esa mesa, ese niño.

Sustantivos abstractos: representan conceptos dependientes (inmateriales) y designan por tanto entidades que no se perciben con los sentidos del cuerpo, sino con la mente, como por ejemplo nación, amor, odio, bondad.

Los sustantivos abstractos los podemos clasificar en:

Abstractos de fenómeno: Están relacionados con sustantivos que designan acciones, estados o sus efectos, por ejemplo lectura, caminata.

Abstractos de cualidad: Están relacionados con adjetivos y designan cualidades o propiedades de los objetos o de los seres, por ejemplo belleza, maldad.

Abstractos de números o cuantitativos: Cuantifican tanto de forma precisa como de forma imprecisa, por ejemplo cantidad, montón.

Según la unicidad de la referencia, los sustantivos se clasifican en:

Sustantivos comunes: permiten nombrar a todas las personas, animales o cosas de la misma clase o especie, sin particularizar su significado como hombre, caballo, casa. Agrupan los objetos que denominan por sus características, sin expresar rasgos distintivos. Por eso, se consideran sustantivos genéricos.

Sustantivos propios: distinguen o particularizan a cada individuo de los demás de una misma clase, especie o género. Se aplican a un solo ser, persona, animal o cosa. Por eso, se consideran sustantivos individuales. Los nombres de las personas y de los países son nombres propios. En idioma español, los sustantivos propios se escriben con letra inicial mayúscula.

Según el tipo de referencia, los sustantivos se clasifican en:

Sustantivos individuales: son sustantivos que en su forma singular, nombran a un solo ser como pluma, árbol, rosa. Designan a un único ser, pero en idiomas con plural gramatical admiten el morfema del plural para designar a más de uno.

Sustantivos colectivos: son sustantivos que, poseyendo una estructura de singular, nombran a un conjunto de número indeterminado de seres o cosas, como aldea ,plumaje, bosque, muchedumbre, coro. Tienen inherente la idea de pluralidad sin necesitar un morfema que lo exprese, pero no en el sentido de uno más uno, sino en cuanto a conjunto colectivo formado por varias unidades de la misma cosa designada.

Según la composición del sustantivo, los nombres se clasifican en:

Sustantivos simples: son los sustantivos que están formados por una sola palabra, como por ejemplo: lata, obra.

Sustantivos compuestos: son sustantivos que están formados por dos palabras simples, como por ejemplo abrelata, pararrayos, cascanueces, aguardiente.

Sustantivos Parasintéticos: son aquellos que son compuestos y derivados a la vez; por ejemplo: anteojitos, corito.

Según la complejidad morfológica o el origen de los sustantivos, los nombres se clasifican en:

Sustantivos primitivos: las palabras primitivas son las que sirven de cabeza de serie a una familia, funcionando como raíz de las palabras derivadas de ellos. Los sustantivos primitivos sólo están formados por un lexema básico y optativamente por morfemas de género y número. Por ejemplo pan.

Sustantivos derivados: las palabras derivadas nacen de las primitivas, cuando se les agrega sufijos o prefijos, como por ejemplo panadería, panadero, inmortal , mortal.

Sustantivos aumentativos: son los sustantivos que designan a personas, animales, cosas o fenómenos de gran tamaño o alto grado de intensidad, como por ejemplo niñote, perrazo, arbolote, ruidazo.

Sustantivos diminutivos: son los sustantivos que designan a personas, cosas, animales y fenómenos que se caracterizan por su pequeñez, poquedad o menor grado de intensidad, como por ejemplo gatito, manzanita, mesita, viejecita.

Sustantivos despectivos: son los sustantivos que designan a personas, animales, cosas y fenómenos que son tratados con desprecio o desdén, o vistos como inferiores, como por ejemplo jovenzuelos, mosquillo, plantucha, libraco.

Sustantivos gentilicios: son los sustantivos que se derivan del lugar de nacimiento (país, región o estado) de personas, animales o cosas, como por ejemplo, chileno, sueco, peruano, etc

Según la contabilidad de los nombres:

Sustantivos contables: señalan entes que se pueden contar, por ejemplo cinco niños, tres rocas, trece euros. Los sustantivos contables se combinan con cuantificadores plurales sin alterarse semánticamente.

Sustantivos no contables: señalan realidades que no se pueden contar salvo al referirse a clases o variedades distintas, por ejemplo leche, humor, aire, humo, basura. Los sustantivos incontables solamente pueden combinarse con cuantificadores en singular sin modificar su significado. Sólo admiten numerales cardinales o cuantificadores plurales cuando indican una clase o modalidad. Por ejemplo: "Tres vasos de leche", "Muchos vasos de leche", "Mucha leche", "Los humos emitidos por los ácidos suelen ser nocivos", "Mucho aire". Ellos se clasifican por mitades de acuerdo con el pronombre personal.

Según aspectos morfológicos de los nombres:

Sustantivos heterónimos que no admiten una flexión de género usual a pesar de que por el referente debería admitir flexión de género. Esto sucede frecuentemente en los nombres de numerosos animales domésticos: caballo - yegua, toro - vaca.

Sustantivos regulares que tienen una flexión regular de género alumno - alumna, presidente - presidenta.

Sustantivos invariantes según género como el estudiante - la estudiante.

Los sustantivos tienen número. Pueden estar singular o plural.

Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo: vaca, lápiz, toro.

Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animes o cosas. Por ejemplo: vacas, lápices, toros.

Son muchas las clasificaciones de los sustantivos, al tener variadas funciones; veremos las más importantes de ellas:

Sustantivos Comunes: nombran a personas, animales o cosas de la misma especie.

Sustantivos Individuales: nombran a las personas, animales o cosas de manera individual.

Sustantivos Colectivos: nombran un conjunto de cosas iguales.

Sustantivos Propios: sirven para distinguir individualmente por medio de género, clase o especie y se escriben siempre con mayúscula.

Sustantivos Concretos: nombran a cosas que se pueden percibir con los sentidos.

Sustantivos Abstractos: nombran a cosas que no se pueden percibir con los sentidos.

Sustantivos Gentilicios: nombran a las personas según el lugar del que provienen o en el que nacieron.

Sustantivos Patronímicos: nombran al "hijo de", es decir que éste tipo de sustantivos son aquellos apellidos que provienen de un nombre. Sustantivo Compuesto: se forman por dos palabras.

Sustantivos Despectivos: nombran al sujeto expresando el rechazo, desprecio o baja categoría que tiene.

Sustantivos Derivados: nombran a cosas que se usan o tienen un servicio exclusivo derivado o específico para una cosa o que derivan de algo.

Los sustantivos verbales se pueden definir como el momento en el que algún verbo adquiere funciones o se comporta como un sustantivo. Por lo tanto, en este caso el verbo no hace referencia a la acción como tal, sino que se proyecta como el sujeto u objeto directo de la oración. Cuando esto ocurre, el verbo generalmente no está conjugado en ningún tiempo dado a que él no afecta a otro elemento. De esta manera, el verbo siempre tiene que estar en infinitivo.

Ejemplos:

Conducir es aburrido.

Comer es bueno.

Escribir cansa.

Elabora las tareas online:

1.- Tareas 1

2.- Tareas 2

Las aves negras de Taleb

"...Nassim Nicholas Taleb, es el autor a cargo de la teoría del Cisne Negro, que ridiculiza la idea de predecir el futuro basándose en el argumento de la cantidad de cisnes negros que se pueden ver en relación a la cantidad de cisnes blancos. En su libro (“The Black Swan”, 2007, Penguin) sostiene que el mundo está dominado por el impacto de eventos raros, imprevistos, azarosos, altamente improbables y sin embargo con un grado de influencia inmensa para el desenvolvimiento de la humanidad. Según esta teoría, la vida es el efecto acumulativo de un puñado de shocks, de eventos inesperados, de la importancia de las bajas probabilidades de las cosas que se desarrollan sin que las podamos predecir con facilidad..."

Fuente: NEOTEO.

“Antes del descubrimiento de Australia, las personas del Viejo Mundo estaban convencidas de que todos los cisnes eran blancos, una creencia irrefutable pues parecía que las pruebas empíricas la confirmaban en su totalidad. La visión del primer cisne negro pudo ser una sorpresa interesante para unos pocos ornitólogos (y otras personas con mucho interés por el color de las aves), pero la importancia de la historia no radica aquí. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación o la experiencia, v la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias de millones de cisnes blancos. Todo lo que se necesita es una sola (y, por lo que me dicen, fea) ave negra.”

Taleb nos define los cisnes negros como:

“Primero, es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Segundo, produce un impacto tremendo. Tercero, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible.

Me detengo y resumo el terceto: rareza, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva (aunque no prospectiva). Una pequeña cantidad de Cisnes Negros explica casi todo lo concerniente a nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones hasta la dinámica de los acontecimientos históricos...”

Su influencia en los acontecimientos actuales es cada vez mayor.

Pasaje de: Nassim Nicholas Taleb. “El cisne negro.”

Consecuencias de la teoría:

Pasaje de: Nassim Nicholas Taleb. “El cisne negro.”

Consecuencias de la teoría:

"...Para Taleb, siguiendo la obra de los psicólogos israelíes fundadores de la Teoría de la Prospección (antecedente de la llamada Neuroeconomía), Amos Tversky y el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, los seres humanos somos mucho mejores haciendo cosas que comprendiendo nuestro entorno. Pero no lo sabemos [3]. Vivimos con la ilusión del orden, creyendo que la planificación y la previsión son posibles. Nos perturba tanto lo aleatorio que creemos disciplinas que intentan dar sentido al pasado, pero en última instancia, no conseguimos entenderlo, al igual que solemos fallar prediciendo el futuro. Por razones prácticas, resulta que los seres humanos preferimos funcionar con previsiones y predicciones, aunque casi siempre se revelan equivocadas. Para Taleb, los humanos creemos que la innovación se puede planificar, sin embargo las innovaciones importantes suelen ser descubiertas por accidente (serendipidad), pero no se reconoce así cuando escribimos la historia. Las tecnologías que dominan el mundo actual (como Internet, el ordenador personal y el láser) no se utilizan en la forma prevista por los que las inventaron y una parte considerable de los descubrimientos médicos no están planificados en los proyectos de investigación oficiales sino que surgen por puro azar..."

"...nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido. Sin embargo, siempre podemos imaginar cómo podría afectarnos. Es decir, las probabilidades de los cisnes negros no son computables, pero sí podemos tener una idea muy clara de sus consecuencias. Esta es una idea-fuerza para la gestión de la incertidumbre: para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad. Estar preparado ante la aparición de los cisnes negros es más importante que dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular la probabilidad de su ocurrencia..."

FUENTE: PENSAMIENTO SISTÉMICO.

ENLACES:

-La teoría del cisne negro.

-IBERCAMPUS.

-LA INFORMACIÓN.

ACTIVIDAD:

Lee la entrada y busca información sobre Nassim Taleb en la WEB. Escribe una entrada sobre su vida y sobre sus ideas. Coloca alguna imagen.

-IBERCAMPUS.

-LA INFORMACIÓN.

ACTIVIDAD:

Lee la entrada y busca información sobre Nassim Taleb en la WEB. Escribe una entrada sobre su vida y sobre sus ideas. Coloca alguna imagen.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)